La universidad en el exilio: los desafíos para conquistar una carrera

Brisha, Madeleyni, Gender, Francisco y Heyling, tienen claro cuáles son las metas que desean alcanzar. El objetivo común: Retribuir a la sociedad • Foto: Onda Local

Para Brisha Gayle el camino para llegar a la universidad en Costa Rica no fue nada fácil. Ella es una joven afrodescendiente y activista costeña nicaragüense que migró a este país a los 14 años, cuando apenas iniciaba su educación secundaria.

Brisha cursó la educación primaria y sus dos primeros años de la secundaria en la comunidad Tasbapauni, ubicada en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. En 2019, ya en Costa Rica, se inscribió en el Instituto de Educación Público, Liceo de Pavas, donde cursó de noveno a undécimo año, cumpliendo así con el requisito previo para ingresar a la universidad.

Los años dedicados a concluir la secundaria no estuvieron exentos de dificultades. Durante ese tiempo y con la llegada de la pandemia de la Covid-19, tuvo que trabajar en un cafetal para solventar gastos de sus estudios y ayudar a su familia. Aún así las carencias siempre estuvieron presentes. “Eran tiempos muy difíciles para los que no teníamos acceso a internet, ni computadora, mis trabajos tenía que hacerlos a mano”, relata.

El ingreso a la U: Una beca y mucha resiliencia

La vida de Brisha no fue igual a la de cualquier joven de su edad, que luego de la secundaria ingresa a la educación superior. En su caso, tras culminar el bachillerato dedicó un tiempo para informarse sobre becas y cursos que le permitieran mejorar sus habilidades en computación y encontrar un empleo que le ayudara a sobrevivir. Fue así como llegó a una fábrica de etiquetas y además empezó a asistir a espacios de activismo y formar vínculos con otras jóvenes. “En ese momento me doy cuenta de que quiero empezar a estudiar otra vez, porque si no lo hacía, nadie lo va a hacer por mí. Sentía como que necesitaba crecer más”, confiesa Brisha.

Finalmente, en enero de este año inició a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Internacional de las Américas, UIA, una universidad privada a la que logró ingresar después de un proceso de postulación a becas, con el acompañamiento de la organización Red Internacional de Derechos Humanos Europa, RIDHE, que tiene entre sus líneas de trabajo garantizar el acceso a educación inclusiva y de calidad a personas en situación de movilidad forzada.

Inspirada en las injusticias que vivió en su comunidad, Brisha apuesta por aportar a cambios a través de sus conocimientos.

Confiesa que aspira llegar a trabajar en las Naciones Unidas, por lo que tiene entre sus planes ingresar a la Universidad de Costa Rica, UCR, para estudiar Relaciones Internacionales como segunda carrera, pese a que actualmente es un desafío constante cursar sus estudios de derecho, dado que su beca únicamente cubre aranceles, y tiene que costearse diariamente 6 mil colones (USD 11.79) para llegar hasta la universidad.

De Tasbapauni y Jinotepe a la UIA

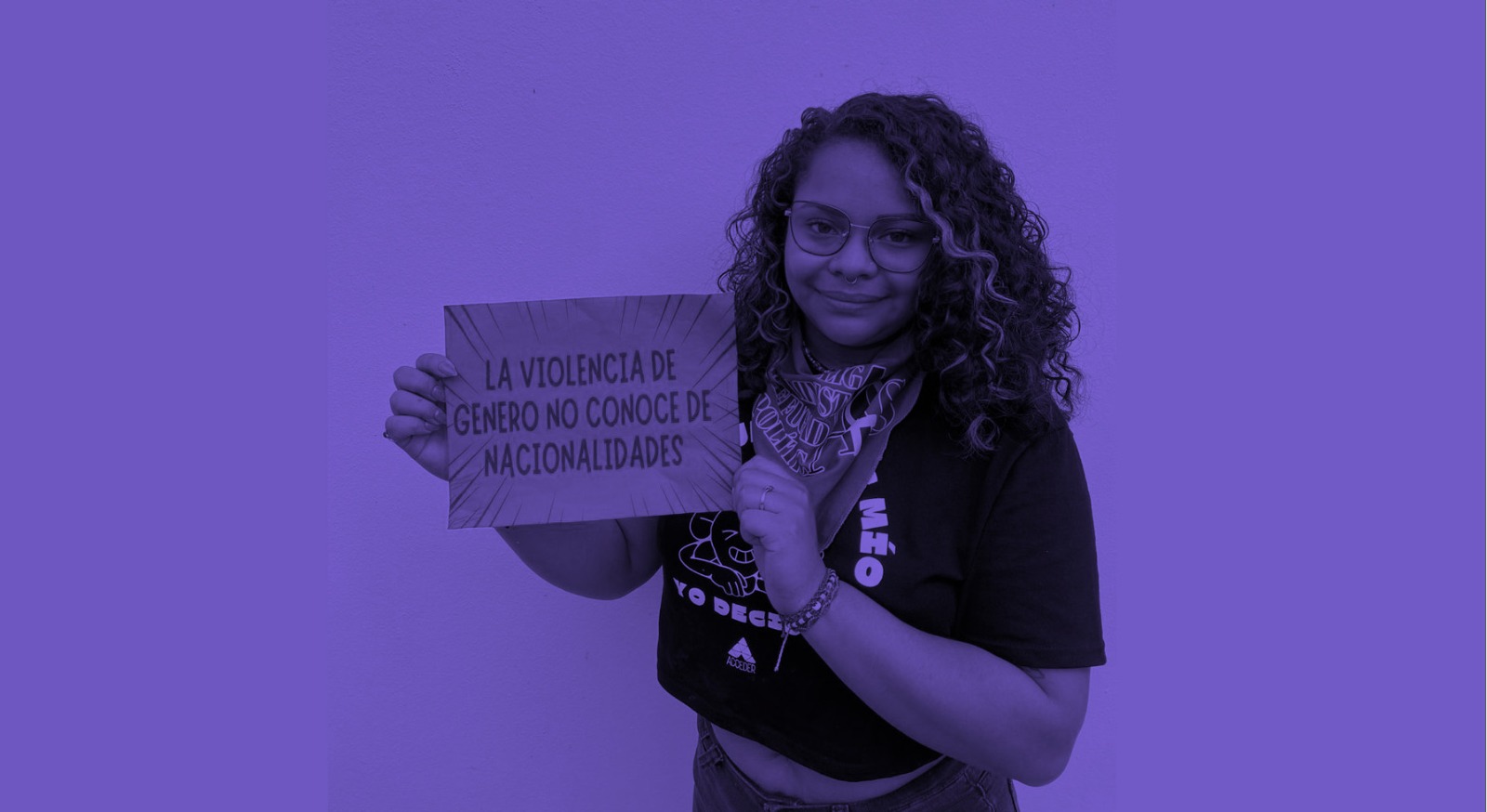

La historia de Brisha se cruza con la de Madeleyni Hernández, una jinotepina de 22 años, activista feminista. Ambas comparten universidad y un objetivo, sacar una carrera en el país que las acogió.

Tras las protestas ciudadanas de 2018 y la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia la población civil, especialmente jóvenes estudiantes, Madeleyni se vio obligada a abandonar el segundo año de secundaria que cursaba en el Instituto Nacional Juan José Rodríguez de Jinotepe. “El saber que iba a dejar mi colegio fue súper doloroso. Venimos aquí a Costa Rica un 11 de julio y en agosto volví a retomar la secundaria”, recuerda.

En Costa Rica se inscribió en el Colegio María Auxiliadora bajo la modalidad de internado. Madeleyni expresa que al inicio fue difícil porque no tenía ningún tipo de documentación. La alternativa que le ofrecieron fue realizar un examen de ubicación, el que pasó con 96 puntos. “Al principio hubo un rechazo total de mi parte, porque no quería aprender, no quería estar ahí, pero con la ayuda de la psicóloga del colegio comencé de nuevo”, señala.

Posteriormente, Madeleyni pasó dos años intentando obtener una beca para empezar sus estudios universitarios, pero no fue sino hasta finales de 2024 que RIDHE le otorgó la beca con la que actualmente estudia la carrera de Periodismo en la UIA.

En Nicaragua dado el contexto de represión esta carrera es criminalizada por el régimen orteguista. “Fíjate que el periodismo, yo siempre lo he admirado, siempre jugaba a ser periodista y ahora me siento en un sueño”, destaca Madeleyni .

Recuerda que, en los primeros días en la universidad, cuando se estaban presentando en el grupo de clase le pidieron definir en una palabra el significado de periodismo. “Yo siempre pensando en Nicaragua dije que significaba libertad, porque es bonito poder expresarse y decir las cosas sin miedo”.

Aunque la vida universitaria le entusiasma, también le llena de temores. “No he hecho vínculos, por este mismo temor de la xenofobia, es algo que me costó aceptar, que tenía miedo de hablar, por el tema de mi acento, de que mi acento es demasiado marcado, demasiado nica”, enfatiza.

A 40 mil jóvenes se les violentó su derecho a la educación superior

En Nicaragua la educación se ha deteriorado exponencialmente a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 y la deriva autoritaria del régimen Ortega-Murillo, que ha ocasionado la migración masiva de la población, el exilio forzado de miles de jóvenes, así como la confiscación y cierre de universidades y organizaciones de sociedad civil.

El impacto de lo antes mencionado se recoge en el informe “El comprometido futuro de Nicaragua: Desafíos en la educación de las juventudes”, realizado por el Centro de Estudios Transdiciplinario de Centroamérica (CETCAM), en el que se examina el estado actual de la educación y su impacto en las juventudes y las perspectivas de desarrollo.

Elvira Cuadra, directora de CETCAM, explica que uno de los hallazgos del estudio evidenció que todavía el “20% de la población nicaragüense de más de 10 años está en condición de analfabetismo”, lo que violenta el derecho al acceso e inclusión educativa.

La situación se agudiza con el férreo control del régimen Ortega Murillo sobre los centros de educación superior públicos y privados, la confiscación de 37 universidades, la expulsión de ciento de universitarios, la negación de documentos académicos, el borrado del historial estudiantil, los despidos de docentes y la falta de institucionalidad, que ha afectado directamente a 40,000 jóvenes universitarios en Nicaragua, señala CETCAM.

A lo anterior se suma el silencio, la vigilancia y el control que se ha impuesto en las universidades que luego de ser confiscadas fueron estatizadas y reabiertas como centros de adoctrinamiento político-ideológico, en donde docentes no pueden abordar temas que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión, porque la libertad de cátedra ha desaparecido de estas universidades.

Esto también ha obligado a muchos jóvenes a abandonar el país, para buscar oportunidades de estudios superiores desde el exilio como ocurrió con Brisha y Madelen y como también sucedió con Heyling Marenco cuya historia se narra a continuación.

La historia de Heyling Marenco, refleja lo que ha pasado con muchos jóvenes que lograron ingresar a la educación superior en Nicaragua. En 2018, ella estudiaba su cuarto año de Trabajo Social en la UNAN-FAREM de Matagalpa, sin embargo, fue expulsada de la universidad junto a seis estudiantes más, por su activismo a favor de los derechos del estudiantado.

Recuerda que cuando recibió la notificación por parte de la institución educativa el mensaje era confuso. “Me llegó un mensaje no claro en la plataforma de la universidad, que había sido expulsada por injurias y calumnias, bajo ningún marco de la ley ni nada, sin ninguna justificación”.

Heyling confiesa que en ese momento pensó en los cuatro años invertidos en sus estudios, el esfuerzo que hicieron sus progenitores para que lograra estudiar, y lo más importante, que sería la primera mujer en su familia en obtener un título universitario.

Su activismo incomodaba

La joven estaba organizada dentro de la universidad y hacía activismo en pro de los derechos estudiantiles. Comenta que cuando entró a la FAREM intentó acceder a becas, “porque vengo de una familia que económicamente no tenía como pagar, si bien era una universidad pública, había gastos extras”, explica. Pero nunca lo logró, y algo que le sorprendió es que la dirigencia de UNEN fue la misma durante sus años de estudio.

“Las personas adultas que ya habían terminado sus carreras preferían, por ejemplo, quedarse en sus mismos años para seguir accediendo al poder. Esa era la situación y evidentemente yo no me iba a quedar callada, fue por eso que nunca logré acceder a ningún tipo de beca”, argumenta Heyling.

La universitaria se había organizado con un grupo de estudiantes de trabajo social y enfermería para que cuando llegaran las elecciones estudiantiles de 2018, decirle a la comunidad universitaria que tenían derecho a participar otras personas y no las mismas cúpulas.

Heyling recibió amenazas por parte de paramilitares, dirigentes de UNEN y la Juventud Sandinista, lo que la llevó a movilizarse dentro del país y refugiarse en casas de seguridad, hasta que finalmente, el 4 de agosto tuvo que exiliarse en Costa Rica con un grupo de jóvenes universitarios donde era la única mujer.

“Tenía miedo, ya me habían circulado, ya había recibido amenazas por las redes sociales también, dando ubicación exacta de mi familia. Quise salir con un documento, pero no tenía pasaporte, nunca me lo quisieron dar”, cuenta.

Después de seis años de no estudiar y un largo proceso para sanar y reencontrarse, y gracias a las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil para que jóvenes como ella puedan obtener becas, actualmente cursa el segundo cuatrimestre de Psicología en la Universidad Central, otra universidad privada de Costa Rica.

Francisco después del Río San Juan

Francisco Alvarado Chavala, un ríosanjuaneño de 28 años tuvo que cruzar el Río San Juan y exiliarse forzosamente en Costa Rica, un año después de las protestas de abril.

En 2018 estudiaba medicina en la Universidad Central de Nicaragua y confiesa que ya tenía cercanía y conocía cómo funcionaba el sistema de salud nicaragüense. “Tenía a mi familia, mis amigos, conocí a mis doctores que me motivaban también, y me decían, 'Chava, vos podés', 'Chava seguí adelante'. Con lo que pasó sentí que me habían quebrado, sentía como luto, como muerto por dentro, como un cascarón vacío”.

Confiesa que todas sus ansiedades y depresiones son por no haber retomados sus estudios universitarios en 2019 cuando llegó a Costa Rica. Para Francisco tampoco fue fácil, pero su entereza, aceptación y resiliencia le ayudaron a superar sus crisis. “Desde mi depresión, desde aceptarme como un paciente de psiquiatría, la motivación de querer salir adelante, de decir lo logré, no en mi país, pero lo logré afuera y aquí estoy”.

Fue entonces que para retomar sus estudios universitarios tuvo que buscar un trabajo, lo primero que consiguió fue en los cortes de café, luego en cocina y finalmente se motivó a estudiar gastronomía. “Pero no como lo que yo quiero ejercer para toda mi vida, sino como un puente para poder tener los ingresos económicos suficientes y solventar mi carrera, porque lo mío es la salud”, aclara.

Actualmente, Francisco estudia la Licenciatura en Medina en la Universidad San Judas Tadeo, también es una universidad privada en Costa Rica.

Señala que la universidad no fue tan estricta con los requisitos de ingreso y le ofrecieron una beca del 25% de descuento en todo su pénsum académico. Además, realiza sus prácticas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Atrás quedaron las angustias que lo embargaban antes de cruzar el Río San Juan. Hoy, Francisco tiene la certeza de que logrará ser el médico que siempre quiso ser.

Carreras truncadas en Nicaragua que resurgieron en Costa Rica

Entre 2018 y 2021 ingresaron a la Universidad de Costa Rica, UCR, Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, y al tecnológico de Costa Rica, unos 512 jóvenes migrantes y desplazados nicaragüenses, señala el estudio “Análisis multifactorial de las barreras en el acceso a la educación superior de jóvenes nicaragüenses desplazados en Costa Rica”, publicado en diciembre de 2024, por la Iniciativa Puente por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen).

Gender Sotelo Vargas, de 27 años, es uno de estos estudiantes que después de varios esfuerzos logró ingresar a la UCR. Actualmente está en cuarto año de las carreras de Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública y Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales.

La vida de Gender también cambió en 2018. Estudiaba el quinto año de la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua y realizaba prácticas en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, pero se vio obligado a exiliarse y no pudo continuar sus estudios.

Cuando llegó a Costa Rica se encontró con un panorama incierto para poder retomar sus estudios. “Creo que antes era más difícil encontrar este tipo de oportunidades de acceso a la educación, sobre todo, porque había un desconocimiento por parte de las autoridades, pero gracias al apoyo de algunas organizaciones que trabajan con población migrante, y también entre nosotros mismos hemos logrado superar esos obstáculos”, explica.

Gender recuerda que cuando llegó a Costa Rica no había personas que les ayudaran en la búsqueda de información educativa, por lo que tuvieron que buscar información por cuenta propia en las páginas web de las universidades o ir presencialmente a consultar por los procesos de admisión y requisitos. “Yo presenté en mi caso, por ejemplo, las notas de cuarto y quinto año de la secundaria, porque tampoco se puede convalidar los cursos de la universidad. Es muy, muy difícil”.

Por su parte, Heyling Marenco señala que el 2018 también fue un año convulso para Costa Rica, porque no había claridad, ni instituciones que orientaran lo que pasaba en Nicaragua. “Siento que el país tampoco estaba preparado para recibir a tanta cantidad de gente que llegamos en ese momento”.

Explica que cuando decidió tocar puertas en las universidades en la primera que lo hizo fue en la UCR, pero le pidieron como requisitos documentos a los que no podía acceder.

En ese entonces Heyling decidió no continuar con el proceso porque se sentía “cansada y confundida”, no tenía acceso a trabajo, no conocía las normativas, pero, aun así, decidió quedarse. Confiesa que gracias al trabajo que realizaron organizaciones de sociedad civil nicas a favor de los estudiantes desplazados las cosas fueron cambiando y dieron mayor claridad a los procesos de inclusión.

Fue así como a los esfuerzos individuales de los estudiantes por retomar sus estudios se sumaron las organizaciones de la sociedad civil.

Gender recuerda al Centro de Derechos Sociales del Inmigrantes, Cenderos y la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, HIAS, quienes les brindaron capacitaciones y orientaron para el examen de admisión. “Después incluso creamos una red entre nosotros mismos, los estudiantes que estábamos aplicando para poder ingresar a la universidad.”

Universitarios “del timbo al tambo”

Marco Aurelio Peña, director ejecutivo de Ipen, señala que desde la organización han asistido a jóvenes que no les dio tiempo de certificar y autenticar sus documentos académicos. Agrega que muchos universitarios que lograron salir del país han tenido que empezar de nuevo, luego de varios intentos de continuar con su vida universitaria.

“Yo tuve estudiantes universitarios en la Universidad Pablo Freire que era su segunda oportunidad luego de que fueron expulsados de la UNAN-Managua, y con el cierre de la Universidad Pablo Freire fueron afectados por segunda vez en su derecho a la educación. Entonces este es su tercer intento”, afirmó Peña.

En el caso de las personas jóvenes que ya son profesionales y desean continuar sus estudios con algún posgrado o maestría en Costa Rica, también se enfrenta con barreras económicas y administrativas por los altos costos y lo complejo de los procedimientos para la homologación de títulos.

Con respecto a las barreras que enfrenta la población migrante y en desplazamiento forzado, el director de Ipen destaca que las universidades privadas son más accesibles en términos de ingreso y matrícula y generalmente ofrecen becas o descuentos en sus aranceles. “Sin embargo, hay la barrera económica, porque entonces el joven tendría que conseguirse cómo pagarse los estudios en una universidad privada. Pero en términos de burocracia, eso es más relajado en la universidad privada y en términos de convalidación también”.

El estudiante Francisco Alvarado reafirma lo expresado por Peña. “Si un estudiante no consigue trabajo con una buena remuneración económica será muy difícil pagar los aranceles educativos”, asegura. A la vez que agrega que, en la parte pública, el principal requisito es aprobar el examen de admisión, y entrar a la competencia con centenares de aspirantes tanto extranjeros como nacionales.

Gender Sotelo afirma que una barrera que enfrentaron desde los inicios fue el acceso a ser reconocidos como personas refugiadas. “El primer año que ingresé a la UCR no aceptaban la identificación-Solicitante de Refugio. Tuve que meter un recurso, porque la identificación era válida y logré que la universidad me diera una beca también”.

Algunas acciones para ir superando estas barreras

Mario Aurelio Peña señala que desde Ipen instan a realizar un trabajo colaborativo entre el Estado, las universidades costarricenses, la sociedad civil nicaragüense en Costa Rica y las agencias de cooperación internacional.

“En torno al tema educativo podrían multiplicar canalizando adecuadamente los recursos las oportunidades de educación superior”, señala. Agrega que desde Ipen han pensado en una iniciativa de relajación temporal de ciertos requisitos y que esta sea conocida por las autoridades del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y de las universidades públicas costarricenses.

“No para que hagan una excepción a sus propias reglas, sino más bien, le llamaríamos nosotros, una flexibilización, una adecuación para casos especiales”, explicó Peña.

Así mismo mencionó que los casos especiales referidos son aquellos jóvenes nicaragüenses, que se vieron obligados a desplazarse por persecución política o sintieron que estaban en un riesgo inminente, los que tuvieron miedo a ser apresados, que los agredieran o torturaran, o que su familia sufriera alguna represalia.

Al respecto, Gender señala que han interpuesto algunos recursos en la universidad para que, flexibilicen un poco los requisitos, tomando en cuenta la situación que se vive en el país “Se ha flexibilizado un poco y ahora es como más fácil. Y a las nuevas generaciones se les hace más fácil superar estos obstáculos que antes había”.

Por otro lado, Peña cree que es importante realizar un trabajo de concientización sobre el capital humano que hay entre las juventudes desplazadas.

Para ejemplificar, menciona el caso de médicos que salieron con la crisis sociopolítica. “Costa Rica está necesitando médicos especialistas, creo que sería ventajoso que en lugar de que el médico nicaragüense se vea obligado a encontrar otro trabajo en el que no está calificado, en lugar de eso, Costa Rica podría de alguna manera reinsertarlo en el sector salud, y eso no está pasando, hay barreras burocráticas incluso, porque en Costa Rica las carreras están colegiadas”, afirma.

Las universidades transforman vidas

“Prácticamente la UCR me ha cambiado la vida. Me ha permitido, como una persona migrante, incluirme, sentirme inmerso en la sociedad”, expresa Gender Sotelo, quien además refiere que antes de ingresar a la universidad no tenía muchos amigos costarricenses, pero ahora sí.

Gender se siente orgullo de estudiar en una de las mejores universidades de Latinoamérica. Asegura que el personal docente, el equipo administrativo tiene calidad humana para la atención y que él particularmente no ha tenido ningún episodio de discriminación por ser una persona migrante, al contrario, “tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico en España, gracias a la universidad de Costa Rica”.

Destaca que la UCR, si bien tiene un componente teórico hay muchas prácticas que permiten que estudiantes puedan ampliar conocimientos. “Uno puede ingresar a grupos artísticos, deportivos y atención médica. Yo como persona becada, por ejemplo, como no tengo seguro, yo asisto a los servicios de salud de la universidad y la beca también me permite sufragar ese tipo de gastos”.

Por su parte, Francisco Alvarado destaca que un beneficio de las universidades costarricenses tanto públicas como privadas son las certificaciones internacionales. “Si tu carrera está avalada por esa certificación, vos podés homologar tu título internacionalmente”.

En Costa Rica las personas jóvenes tienen la opción de sacar un bachillerato universitario que dura tres años dependiendo la universidad. “No es necesario llegar hasta los cinco años que te pide la licenciatura, siento que eso te vuelve un poquito más ágil para moverte en el mundo de la educación y ser más competitivo en lo laboral”, refiere Francisco.

Otro aspecto que destaca el joven universitario son los convenios que tienen las universidades costarricenses con universidades extranjeras, donde tienen la oportunidad de realizar pasantías y prácticas profesionales.

Las oportunidades que existen una vez que se ingresa a la universidad le han permitido conocer un sistema de salud diferente al de Nicaragua. “Eso me ayuda a abrirme con una mayor visión de cómo funcionan los sistemas de salud, y algún día tal vez poder ayudar a mi país”, asevera.

Por último, destaca el intercambio cultural. “Tenemos estudiantes españoles, de Suiza, costarricenses, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. En mi país yo solo estudiaba con nicaragüenses, entonces ahora tengo otras perspectivas, porque llevo materias con jóvenes que ya son graduados de la carrera en sus países, y que están llevando materias acá para homologar su título”.

La importancia de promover el pensamiento crítico

Gender reconoce que la UCR tiene entre sus principios fundamentales el respeto de todas las ideas y tal condición enriquece el debate en los espacios académicos.

Recuerda que, en primer año, en su paso por la Escuela de Estudios Generales, todo estudiante tiene que llevar el módulo de humanidades, ahí tuvo profesores con una visión conservadora, pero también docentes con una visión más liberal.

“Esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresarte, me parece que es fundamental, enriquece la enseñanza. Cosa que en otros contextos es muy difícil”, señala Gender.

Al respecto Heyling Marenco afirma que en su universidad hay una cátedra con libertad para opinar, contrario a lo que ocurría en la UNAN de Nicaragua donde no se podía. “Aquí por ejemplo hay varios movimientos estudiantiles, hay diversidad y todos pueden converger, hay acceso por ejemplo a medios como internet, computadora, bibliotecas, información amplia, donde podés construir ese pensamiento crítico”.

Heyling pone el ejemplo de la Universidad Central y cómo se adapta a su horario, “pero eso no significa que no haya un docente de calidad detrás, son procesos más humanistas”, aclara. Reconoce que tiene profesores verdaderamente comprometidos con la enseñanza que están apostando por promover el pensamiento crítico.

Desafíos de la educación superior en una transición democrática

Cuando en Nicaragua se abra la oportunidad de una transición hacia la democracia, el tema de juventudes, educación y el desarrollo del país son cruciales y no pueden quedar en segunda o tercera prioridad, refiere la investigadora Elvira Cuadra.

Agrega que cuando exista esa posibilidad, habrá muchos sectores o problemáticas van a surgir como prioridades, pero la juventud universitaria debe ubicarse como prioridad, porque en ella descansa el presente y el futuro de Nicaragua.

Destaca que son aspectos claves en educación: la inclusión, asegurar el retorno de miles de jóvenes que han tenido que salir de Nicaragua por persecución política o porque las oportunidades de estudiar se les han negado; asegurar programas que les permitan recuperar el tiempo de educación formal, así como la inclusión de juventudes campesinas, de comunidades indígenas y afrodescendientes.

También construir alianzas que permitan que luego de estudiar, los jóvenes encuentren en realidad oportunidades de empleo digno que les permitan materializar sus proyectos de vida individuales y colectivos.

El objetivo común: Retribuir a la sociedad

Brisha, Madeleyni, Gender, Francisco y Heyling, tienen claro cuáles son las metas que desean alcanzar. Gender tiene como objetivo trabajar para mejorar el acceso a la salud para la población migrante y otros tipos de poblaciones vulnerables.

“Al final de eso se trata, de retribuirle a la sociedad costarricense lo que me está dando, porque la educación pública me ha permitido, en este país, como persona migrante, integrarme, reinsertarme, sentirme parte de”.

Francisco Alvarado expresa que nunca se ha sentido enojado con Nicaragua, porque entiende que no fue el país que lo quiso expulsar sino la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Lastimosamente la situación de Nicaragua no sé hasta cuándo va a pasar, hasta cuándo va a llegar ese final, pero mientras no suceda quiero tener la mayor experiencia dentro del sistema de salud, para luego poder aportar en mi país de alguna forma”, expresa, es por ello que previamente desea trabajar una temporada en Alemania y España.

Madelaine Hernández tiene su objetivo firme, visibilizar las problemáticas que viven las mujeres migrantes refugiadas en Costa Rica y aportar su experiencia a la organización Liga Feminista de Refugiadas Políticas. Por otra parte, como periodista no callar y aportar a la visibilización de las violencias que se viven día con día”.

Por su parte Heyling Marenco primeramente se visualiza trabajando en el ámbito de la psicología y acompañando a grupos de mujeres, activistas y defensoras. “Sé que en algún momento vamos a regresar a Nicaragua y que todo ese trabajo que hemos tejido y articulado también nos pueda servir en función de hacer los cambios que queremos tanto individuales y colectivos”.