La milpa: El saber ancestral frente al cambio climático

En el Rosario- Carazo, Nicaragua, un proyecto liderado por un líder indígena implementa estrategias de resistencia frente al cambio climático a través de la milpa. Maíz, frijoles y calabaza se cultivan siguiendo prácticas ancestrales que protegen la biodiversidad, aseguran alimentos y preservan saberes tradicionales.

***

Ramón Potosme camina entre la milpa con la naturalidad de quien reconoce cada planta como parte de su familia. Señala con su dedo índice una mazorca de maíz y dice: “Cuando uno habla de maíz, cuando uno habla de frijoles, estás hablando de un abuelo”. No es una simple metáfora, Ramón intenta explicar con precisión el significado de esos granos que para él son la herencia, la memoria y resistencia de su pueblo ancestral.

En Nicaragua, los efectos del cambio climático se sienten cada vez con más fuerza. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el país es altamente vulnerable ante el incremento de fenómenos extremos como sequías, inundaciones y derrumbes, que deterioran la economía y agravan las condiciones sociales de la población.

Pero desde las comunidades indígenas surgen acciones para hacer frente a sus impactos. Ramón Potosme, descendiente Manque (Chorotega) comparte la sabiduría acumulada por sus antepasados, la que pone en práctica a través del trato de la tierra y el manejo del agua en su huerto, ubicado en el agrícola municipio de El Rosario-Carazo, en el Pacífico Sur nicaragüense, donde aún habitan unos 1200 Manques; de acuerdo con sus propios cálculos.

Potosme fue un destacado comunicador social y también tuvo una exitosa carrera periodística en prensa escrita. Sin embargo, con la muerte de su papá en la década de los dos mil marcó un giro drástico en su vida. Cuenta que su padre era un líder, curandero, y el principal encargado de proteger la tierra y prácticas en su comunidad. Tras su partida, Potosme sintió la necesidad de reconectar con su raíces; y regresó al territorio para continuar el legado de su padre y ayudar a preservar su herencia ancestral.

Tras 15 años fuera de su comunidad observó cambios. Antes, explicó, la gente era más espiritual, honraban a sus ancestros y solían ser respetuosos con la naturaleza. Esto cambió cuando algunas personas optaron por otras religiones que consideran las costumbres ancestrales como satánicas. “Entonces había que hacer algo…Vivirlo”. De esta decisión nació Nambume, “un espacio integral y sagrado, donde converge la vida comunitaria, la producción de alimentos y la espiritualidad”, manifestó.

Nambume, “el corazón de la memoria”

Nambume significa “corazón” en lengua Manque. Potosme relata que según sus abuelos “siempre decían que el conocimiento no debía quedarse solo en la cabeza, también había que guardarlo en el corazón”. Así surgió Vivero Nambume, un espacio para conectarse con la memoria del pueblo de una manera práctica, a través del maíz criollo en la milpa, la tortilla en el comal, los tamales, el atol o las calientes güirilas, tortillas dulces de maíz blanco tierno que se comen con cuajada y crema.

Nambume, que en lengua Manque significa "corazón", es mucho más que un simple vivero o huerto. Para Ramón Potosme, este espacio representa un rescate y una forma de vivir la herencia ancestral de su pueblo.

Nambume cuenta con una casa, cocina ancestral, un huerto de hierbas medicinales y un área llamada Temazcal dedicada a la práctica espiritual pero, como dice Potosme, el verdadero corazón está en la milpa.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce a la milpa como Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), resaltando su biodiversidad, conocimientos tradicionales y manejo sostenible. Aunque el reconocimiento se otorgó a la Milpa Maya en México, su modelo se replica en toda Mesoamérica, incluida Nicaragua.

Potosme reafirma lo que sus ancestros han sabido: que la milpa es un legado de conocimientos que les ha llevado a desarrollar semillas resistentes ante la variabilidad del clima. “Cuando no llueve, (las semillas) nos producen algo, y cuando llueve demasiado, también se adaptan y producen de manera distinta” menciona.

Con más de 3,500 años de existencia según la FAO, este sistema tradicional de cultivo de maíz, frijol y calabaza ha sido la base agrícola y cultural de las civilizaciones mesoamericanas.

Prácticas ancestrales para la tierra y la seguridad alimentaria

En Nambume, Potosme trabaja en dos manzanas de tierra (1.4 hectáreas), cultivando verduras, frutas, plantas de jardín, y 10 variedades de maíz criollo. Estas semillas forman parte de la increíble diversidad genética de maíz y frijoles en Nicaragua. Mientras el país conserva gran parte de la variabilidad del frijol criollo, Guatemala es reconocida como centro de origen del maíz, contribuyendo ambos países a la conservación de la biodiversidad agrícola de la región.

El proceso de siembra en Nambume comúnmente se realiza con el arado, pero algunas veces se hace con espeque, una vara de madera con un extremo puntiagudo que abre un pequeño agujero en la tierra donde se deposita la semilla. A esta manera de sembrar se le conoce como labranza cero, y permite que el suelo se regenere naturalmente, evitando la erosión, conservando la humedad y la fertilidad sin necesidad de maquinarias ni químicos. Otra práctica es “echar un borde de tierra en el maíz, eso ayuda a que el grano tenga mejores nutrientes” pero exige hacer un trabajo manual, con paciencia, cuidado y conocimiento, explicó Potosme.

Entre el cultivo de maíz y frijoles, se mezclan hierbas medicinales y enredaderas como el ayote (cucurbita) o pipianes y pepinos, e incluso granos como el amaranto. Así, Potosme cultiva una milpa diversa que enriquece el suelo, controla plagas y resiste mejor a las lluvias irregulares. Esa práctica de siembra heredada de su padre, no responde a un calendario agrícola, sino de una sola condición esencial “la llegada de la lluvia”, dice.

La milpa “ no es un espacio para producir dinero, es un espacio para producir comida y vida” recalca Potosme.

En Nicaragua, la apuesta de Potosme por una milpa diversa y libre de químicos encuentra eco en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que inició procesos de capacitación para rescatar prácticas agrícolas de los ancestros, según informó el medio oficialista 19 Digital.

En la publicación se reseña que los talleres fueron impartidos por el técnico y especialista del INTA, Victorino Blandón, quien aseguró a ese medio que “ya está demostrado que la producción convencional no es sostenible ni productiva, y en ese sentido estamos volviendo a ver para atrás con las prácticas que realizaban nuestros ancestros”. Entre ellas mencionó el asocio del frijol con el maíz; y el uso de microorganismos, como hongos y bacterias, que ayudan a las raíces a absorber agua y nutrientes, transformando los restos de cosechas en alimentos, además de controlar plagas, manteniendo la milpa fuerte. Estas “son prácticas culturales que no se deben perder”, enfatizó Blandón.

Postome asegura que antes las comunidades indígenas podían anticipar las lluvias observando las hormigas, las chicharras o los zompopos, pero esos ciclos dejaron de ser predecibles. Pese a ello, muchos productores continúan sembrando maíz criollo, que aunque rinde menos que las variedades importadas que se cultivan con riego, “poseen gran diversidad genética” lo que les da resistencia frente a plagas, suelos pobres e impactos del cambio climático, según el INTA .

Pueblos indígenas: aliados contra el hambre y el clima

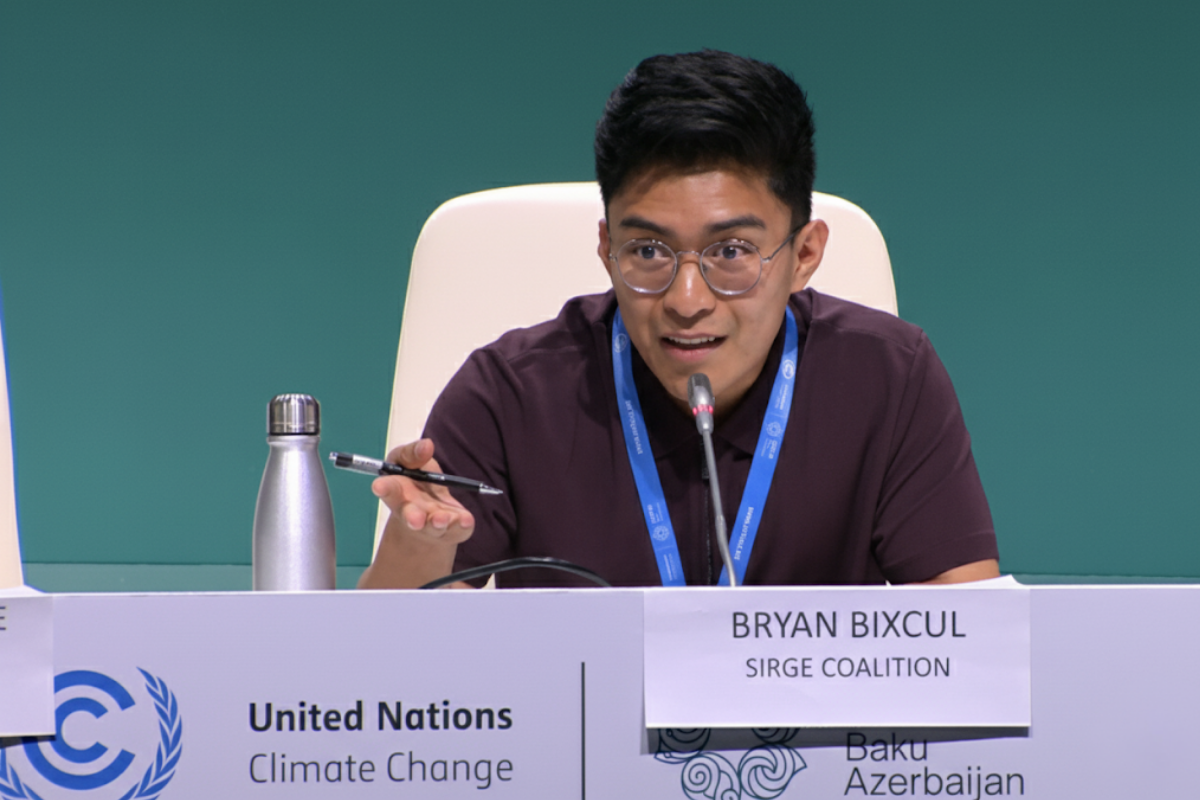

Frente a la degradación de la tierra y la pérdida de productividad, los conocimientos técnicos y las comunidades indígenas convergen en un objetivo común: volver a las raíces para asegurar el futuro alimentario. Así lo dice Bryan Bixcul, indígena Maya Tzutujil de Tzununá de Guatemala y coordinador global de la Coalición para Asegurar los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Economía Verde (SIRGE).

Según Bixcul, las “prácticas autosostenibles” de los pueblos indígenas, resultado de miles de años de relación con la naturaleza, ofrecen una “visión alternativa basada en la interdependencia y el cuidado de la Madre Tierra”. Por ello aboga por el reconocimiento y respeto de los derechos, saberes y territorios indígenas, considerándolos “soluciones esenciales para enfrentar la crisis climática y alimentaria global”.

Para Bixcul, la crisis climática no solo afecta el medio ambiente; sino también los derechos de los pueblos originarios, que no pueden enfrentar solos estos problemas. Por eso considera clave que los gobiernos “reconozcan sus tierras, respeten sus decisiones y les brinden apoyo económico”.

El informe “Los Pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques” de la FAO (2021) advierte que el 35% de los bosques de América Latina y el Caribe se encuentran en territorios indígenas; y más del 80% de estas tierras están cubiertas por árboles, lo que confirma un rol fundamental de estas comunidades en la protección de la naturaleza y la alimentación.

Según el Censo Nacional de 2005 - el último publicado-, las comunidades indígenas y étnicas de Nicaragua suman 443.847 personas, aproximadamente el 9% de la población total, distribuidas en regiones rurales y territorios autónomos, lo que evidencia la necesidad de garantizar su participación en las políticas de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha señalado que los países deben trabajar juntos para cuidar el medio ambiente, ya que el cambio climático amenaza directamente los derechos de las comunidades indígenas. Reconociendo esta importancia, desde noviembre de 2024 los pueblos indígenas fueron incorporados como parte de los Organismos de la Conferencia de las Partes (COP) sobre la biodiversidad, la principal instancia internacional de negociación ambiental, fortaleciendo su rol en la defensa del medio ambiente.

A nivel internacional, también existen instrumentos como el Acuerdo de París, que busca frenar el calentamiento global reduciendo gases de efecto invernadero y aportando económicamente a los países; y la Agenda 2030, que establece metas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas.

A pesar de estos esfuerzos globales, Nicaragua enfrenta una crisis cada vez más grave, no solo por su vulnerabilidad climática, si no por su aislamiento internacional desde el año 2018. En este contexto, la participación de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones es clave para garantizar que las estrategias de seguridad alimentaria respondan a sus necesidades y prácticas tradicionales.

Según el reporte de la FAO, “El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024”, el 19,6% de la población nicaragüense, unos 1,3 millones de personas, padecen hambre; mientras que el 27,3% no puede costear una dieta saludable. El reporte también alertó sobre la desnutrición infantil y la anemia en mujeres en edad fértil, como señales de la magnitud del problema.

La publicación del informe generó tensiones políticas. En respuesta, el gobierno nicaragüense ordenó el cierre de las oficinas de la FAO en Managua y la expulsión de sus funcionarios del país, alegando que el informe contenía información “inaceptable” y no autorizada que atentaba contra la soberanía nacional. Esta medida evidenció el choque entre el análisis independiente de la crisis y la respuesta oficial del país.

Entre el discurso oficial y la realidad

En Nicaragua, los pueblos originarios custodian territorios en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RAAN), la Región Autónoma de Costa Caribe Sur (RACCS), y en la región del Pacífico y Centro, áreas ricas en biodiversidad y saberes ancestrales. Pero actualmente se enfrentan a huracanes más intensos, sequías prolongadas y la expansión del extractivismo. Desde el Caribe hasta el Pacífico, la crisis climática amenaza no solo su tierra, sino también la cultura de grupos como los Manque (Chorotegas), Matagalpa, Sutiaba, Náhuatl, Mayagna, Miskito, Rama, Ulwa, así como las comunidades afrodescendientes Creole y Garífuna.

Ejemplo de ello ocurrió en noviembre de 2020, cuando los huracanes ETA e IOTA azotaron Nicaragua durante dos semanas, Las pérdidas económicas alcanzaron los 993 millones de dólares, casi el 8.3% del PIB del país, según la Política Nacional de Acción ante el Cambio Climático de Nicaragua, aprobado en 2022, que integra estos eventos a la estrategia nacional de respuesta. Pero el impacto más duro fue el humano: un informe del Banco Mundial detalló la trágica pérdida de 21 vidas y la evacuación de 160, 597 personas; así como la afectación de unas 3 millones de personas en total.

Estos huracanes no solo destruyeron casas y caminos, también pusieron a prueba las estrategias de resiliencia agrícola en las comunidades. Ramón Potosme lo recuerda bien. “La mayoría de las milpas se cayeron... los maíces híbridos no llenaron nada. La gente lo declaró en pérdida. Nosotros fuimos a recoger y el maíz nos dio unas mazorquitas chiquititas... Y guardamos semillas. El siguiente año las compartimos con otras comunidades”, dice.

son guardianes de sistemas alimentarios ancestrales

que demuestran su resiliencia ante el cambio climático,

como se evidenció tras los huracanes ETA e IOTA de 2020.

Para él, este episodio confirma el valor de la semilla criolla. “Si llueve poquito, siempre va a dar, aunque sea una mazorquita. Con híbridos sería muy difícil cosechar”, explica.

A pesar de los marcos legales y estrategias oficiales, que aseguran que “Nicaragua no es un país vulnerable al cambio climático” sino particularmente sensible a sus impactos, con capacidad de respuesta si “los países occidentales asumen sus responsabilidades históricas”; la FAO advierte que “el país enfrenta un alto riesgo frente a huracanes, sequías y lluvias intensas, que ya provocan pérdidas en cultivos y alimentos, afectando la nutrición y la vida cotidiana de muchas familias”.

La organización también señala que, para reducir la pobreza, será necesario un crecimiento económico sostenible que mitigue estos impactos.

Según El Banco Mundial Nicaragua tiene un gran potencial de desarrollo, pero sigue siendo uno de los países más pobres de la región En 2023, el PIB creció 4.6%, y la pobreza se estimó en 12.5%: las remesas representaron más del 26% del PIB, ayudando a sostener el consumo privado, mientras que el empleo general alcanzó 66.9%, aunque la tasa femenina sigue siendo significativamente menor (54.9%). Mientras que en el 2024, el 50.1% de las mujeres nicaragüenses participó en el mercado laboral, por encima de varios países centroamericanos, según The Global Economy.

El Banco Mundial consideró que estos números muestran avances económicos; sin embargo la institución también advierte que, pese a estos indicadores positivos, Nicaragua sigue siendo vulnerable a los desastres naturales, muchos de los cuales se ven intensificados por el cambio climático. La exposición aumenta el riesgo de pérdidas de la agricultura y el comercio, encarece los alimentos y afecta directamente el empleo y los ingresos en los hogares.

Los pueblos indígenas, guardianes de sistemas alimentarios ancestrales, son aliados clave para garantizar seguridad alimentaria sostenible y resiliencia frente al cambio climático.

La cosmovisión del territorio y los desafíos externos

La relación de los Manque con la madre Tierra es profunda; la ven como una “mamá” dice Potosme y como una identidad sagrada en su totalidad, incluyendo el aire, el agua, el viento y el fuego, elementos a los que se les agradece incluso en la adversidad.

Esa visión es compartida en los pueblos originarios de la Costa Caribe. Para Anexa Alfred Cunningham, abogada miskita y presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) de la ONU, el medio ambiente se entiende desde el respeto y la reciprocidad. “La tierra es nuestra madre y el mar es nuestro padre” dice, destacando cómo esta cosmovisión ha permitido conservar los recursos naturales y amortiguar los impactos del cambio climático.

Sin embargo, ese conocimiento ancestral convive con un escenario adverso. Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense y director de Fundación del Río, denuncia que el régimen de Ortega-Murillo promueve “un modelo extractivista” que degrada los bosques, explota minerales y desplaza comunidades indígenas.

Las denuncias han girado en torno a que en áreas protegidas como la Reservas Biologica Indío Maiz comunidades Mayagnas, Rama y Kriol enfrentan desplazamientos por colonos (invasores mestizos) respaldados por el gobierno Ortega -Murillo, mientras que el Megaproyecto del Canal Interoceánico, previsto desde 2013 y amparado por la ley 840, amenaza sus tierras.

Mientras el gobierno nicaragüense presenta la “Protección y Defensa de la Madre Tierra” como política de Estado desde 2007; en la práctica los territorios indígenas han enfrentado huracanes, tormentas e incendios provocando desplazamientos forzados incluso fuera de las fronteras. “Pierden sus territorios, su cultura y su cosmovisión” recalca Ruiz.

Por su parte, Cunningham atribuye que la pérdida no es solo material, sino también política e histórica. Recuerda que, desde la anexión forzada de la Costa Caribe, “se les ha visto como objetos y no como sujetos de derechos”. Y aunque luchas como la resistencia armada de los años 80 o el caso Awas Tingni vr. Nicaragua sentó precedentes en la defensa territorial, hoy esos avances retroceden, según la experta.

El caso mencionado por Cunningham se refiere a la demanda presentada por la comunidad indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra el gobierno de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que llegó a esa instancia en 1998, tras una denuncia presentada en 1995.

El 1 de febrero de 2000, la Corte rechazó los intentos de Nicaragua de que el caso de la comunidad Awas Tingni no avanzara, conocidos como excepciones preliminares. Esto permitió revisar la denuncia: que el Estado había otorgado concesiones para la explotación forestal en tierras de la comunidad indígena sin su permiso. La Corte falló a favor de esta, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos naturales, sentando un precedente importante para la protección de los derechos indígenas a nivel internacional.

Pese a esos avances, la realidad actual es sombría. En la última década se han reducido los derechos territoriales y ha aumentado la persecución en comunidades indígenas y afrodescendientes. Cunningham califica esta situación como un “genocidio en Nicaragua” producto de una política estatal que niega la propiedad comunal.

Ruiz, por su parte, advierte que la prioridad real del Estado está en “los intereses económicos versus los intereses ambientales” permitiendo actividades extractivistas, incluso en áreas protegidas.

Extractivismo y soberanía indígena

La alerta de Ruiz se evidencia en la Reserva Biológica Indio Maíz, donde tras el incendio de 2018, que destruyó miles de hectáreas de bosque, la minería ilegal comenzó a expandirse. Según la Fundación del Río, desde el 2020 el sector de Las Cruces ha sido ocupado en 250 hectáreas, con más de 3.000 personas, incluso costarricenses, dedicadas a la minería artesanal, viviendo en campamentos improvisados y utilizando insumos peligrosos como mercurio y cianuro, reveló la organización.

La Fundación del Río también documentó la apertura de un nuevo sitio minero, Piedra Fina, dentro del territorio Rama y Kriol, conectando a Las Cruces mediante caminos que facilitan la extracción artesanal de oro. Desde entonces, el extractivismo continúa con mayor fuerza. Mientras tanto, las autoridades permanecen inactivas, permitiendo que la minería y la violencia que la acompaña continúen sin control, como concluye la denuncia publicada por la organización ambiental el 01 de abril de 2025.

Para Ruiz la verdadera defensa del territorio no solo implica frenar la minería ilegal y la deforestación, sino también rescatar los saberes comunitarios y la conservación de semillas criollas, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la soberanía alimentaria, que están en riesgo por la expansión del modelo extractivista.

Además del extractivismo tradicional documentado en áreas protegidas como la Reserva Biológica Indio Maíz; el líder indígena maya, Bryan Bixcul, denuncia un fenómeno reciente en la región, el “extractivismo verde”, que opera bajo la bandera de sostenibilidad. “Esto es peligroso porque al contextualizar ese extractivismo como verde o necesario se pretende blindarlo de la crítica” sostiene.

Bixcul advierte que proyectos para extraer minerales considerados “críticos” como níquel, litio o cobre, se desarrollan sin “el consentimiento libre, previo e informado”, lo que provoca división social, criminalización de defensores y violencia, específicamente contra mujeres indígenas. A esto se le suma el daño ambiental: residuos tóxicos que “van a tener que ser cuidados a perpetuidad” y cuyos costos se transfieren a las comunidades, afectando la salud y su capacidad de subsistencia.

Por ejemplo, en la Amazonia brasileña la Organización Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) advierte que la minería y la extracción bajo la apariencia de proyectos “verdes” han contaminado ríos con mercurio y desplazado comunidades, dejando secuelas sociales y ecológicas duraderas; amenazando no solo sus formas de vida, sino su rol como defensores de la tierra.

Sobre Nicaragua, Bixcul advierte que la defensa de los territorios enfrenta una violencia sistemática y la inacción estatal frente a quienes protegen sus recursos y derechos.

Los números reflejan la gravedad de la situación que menciona Bixcul. El informe Missing Voices de Global Witness (2024) reveló que entre 2012 y 2023 fueron asesinados 70 defensores ambientales en Nicaragua, 69 de ellos indígenas, y solo en 2023 se registraron 10 asesinatos concentrados en la Reserva Biológica Bosawas. La organización señaló que esta violencia ocurrió en un contexto de ausencia de justicia.

a pesar de pedir fondos internacionales para su protección.

Los casos siguen sin resolverse, reflejando una tendencia regional alarmante en América Latina, según Global Witness. Los datos ubican a Nicaragua entre los peores países de Centroamérica para ser defensor, si se comparan dichos datos con la investigación periodística Tierra de Resistentes, que identificó a Honduras como el país con más defensores asesinados, con un total de 138 víctimas entre 2009 y 2020.

Bixcul enfatizó que es fundamental que Nicaragua respete los derechos de los pueblos indígenas. Recuerda que el país aprobó en 2007 la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la tierra, a conservar su cultura y a ser consultados sobre proyectos que afecten sus territorios. Además, el país ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), que obliga al Estado a garantizar que cualquier actividad económica o de desarrollo que impacte sus territorios se haga con consentimiento libre, previo e informado.

Anexa Cunningham agrega que la defensa de los territorios y la lucha frente al cambio climático no puede desligarse del protagonismo femenino, ya que “las mujeres somos portadoras de mucho conocimiento, sobre todo en las comunidades y transmitimos el conocimiento ancestral de generaciones en generaciones”. Ese saber, asegura, se refleja en la agricultura, la recolección de alimentos, la medicina tradicional y en la conservación de la biodiversidad.

Cunningham afirma que las mujeres y la juventud son importantes “en la resistencia territorial y frente al cambio climático”; y que hay que promover su valor en la sociedad, porque aunque no aparezcan en foros oficiales, “mantienen la soberanía cultural y alimentaria de sus comunidades”.

El borramiento de la cultura y un llamado a “Echar Raíz”

Ramón Potosme camina entre la milpa, revisando las plantas y limpiando la maleza que se acumula. De repente medita y dice que la cultura de su pueblo se está perdiendo, que su gente casi no existe porque la sociedad creó un estereotipo rígido. Para Potosme “nada que no tenga raíz se sostiene” y valora el diálogo con los abuelos, pues el camino para cambiar es a través del “poder de recordar” afirma.

Para el indígena Manque la comida se trata de identidad. “Si comemos más trigo que maíz significa que estamos adoptando otras formas de comer y de ver el mundo”, señalando que el trigo viene de Estados Unidos y Rusia, mientras que el maíz lo cultivan los campesinos locales, por eso insiste, “volvamos a comer maíz, también para recordar quienes somos”.

La lluvia comienza a caer sobre la milpa. Potosme sonríe y dice que “la lluvia es una bendición, el símbolo de la abundancia. Este es un momento de felicidad”. Y mientras el agua moja todo a su alrededor, añade “aquí casi no llueve”, aceptando cada gota de agua como un regalo importante para la vida.