El despertar de abril, las disidencias sexuales y la Nicaragua soñada

No se puede tapar el sol con un dedo. No se pueden ignorar las luchas de ningún sector social que ha alzado su voz en defensa de sus derechos en la Nicaragua mancillada por una oprobiosa dictadura. En un país donde la diversidad, en el amplio sentido de la palabra, es una de las mayores riquezas, la participación de colectivos LGBTIQ+ en la lucha cívica de abril 2018 no puede ser invisibilizada y sus líderes, lideresas, activistas y colectivos, merecen un lugar en la historia, un espacio sin distorsión en la memoria colectiva; porque la lucha es de todas y todos, pero su lucha en particular es parte del escabroso pero necesario camino hacia el reconocimiento pleno de sus derechos e identidades.

***

Más allá de los enfoques, perspectivas y lentes, desde donde se mire a la población LGBTIQ+ en Nicaragua, y aunque el país esté lejos de alcanzar un modelo de inclusión genuino, hay que reconocer que este segmento poblacional, parte integral e indisoluble de la sociedad, al sumarse al estallido social de abril de 2018, en medio de su vulnerabilidad, se armó de valentía y enfrentó, junto a todos los sectores sociales, a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

No obstante, en su integración en la lucha contra la dictadura, los colectivos LGBTIQ+ se toparon también con tranques, no de adoquines y piedras, sino levantados a lo interno de la misma lucha “azul y blanco” a base de posturas heteronormativas y conservadoras que pretendieron excluirla.

¿Cómo fue su participación?, ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos?, ¿Cuáles fueron sus demandas y aspiraciones? y ¿Cómo continúan esta lucha desde el exilio? Hablamos con feministas, personas trans, gays y lesbianas, para buscar las respuestas a estas interrogantes. En este reportaje lo contamos todo.

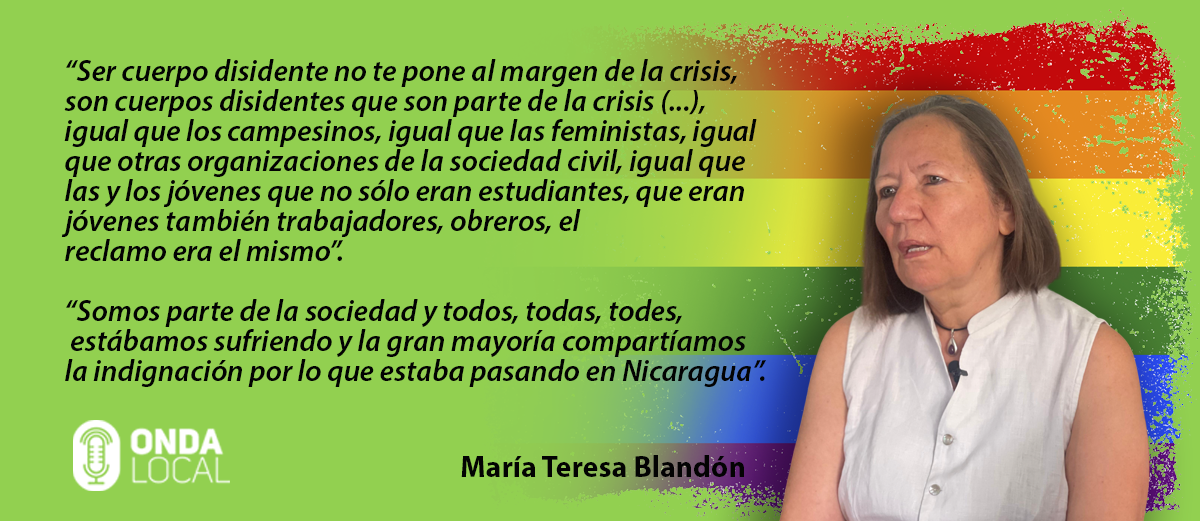

La activista feminista María Teresa Blandón, fundadora del Programa Feminista La Corriente, cuando se refiere a la diversidad sexual, prefiere hablar de disidencia sexual y de género, en lugar de comunidad LGBTIQ+, ella reseña que “en última instancia de lo que estamos hablando es de cuerpos que se salen del binarismo de género que nos han modelado desde la infancia y que se salen del mandato heteronormativo, de la heterosexualidad como norma y como única manera de vivir la sexualidad”.

La complejidad alrededor de las diversas definiciones para denominar a este movimiento social, pone en evidencia que resulta también complejo para la sociedad comprender las dimensiones de sus identidades, demandas y aspiraciones, y eso sin duda les puso en desventaja al integrarse en las protestas cívicas. Pero aún en medio de lo adverso, hicieron uso legítimo de su derecho humano a participar, a exponer sus demandas y apoyar las de los demás sectores de la sociedad nicaragüense.

Para comprender estas expresiones y su lucha por el reconocimiento de sus derechos, exploramos con varias personas activistas, tanto del movimiento feminista y personas LGBTIQ+, sus antecedentes y su consolidación como colectivos.

Los antecedentes de la lucha de las disidencias sexuales

Blandón expone como antecedente del devenir de estas expresiones, que la organización en colectivos ha significado un enorme desafío en Nicaragua, “ha sido muy difícil organizarnos porque en Nicaragua hay mucha fobia a todas aquellas formas de expresar el género, de vivir el género, que no sea de esta lógica muy cerrada, muy esquemática, de una feminidad exacerbada y de una masculinidad viril” explica.

Agrega que cuando hay cuerpos que no encajan en estas definiciones o expresan un deseo no heterosexual, hay mucho rechazo tanto por parte de la sociedad y sus organizaciones como por el Estado. “Entonces el proceso en Nicaragua ha sido lento y a veces también fragmentado” arguye.

Blandón explica que es a finales de los 90 e inicios del 2000, que empiezan a verse públicamente los colectivos de lesbianas, personas bisexuales, homosexuales y trans. Sobre estos colectivos aclara que “todo el mundo los mete en un solo saco, pero no es lo mismo” y agrega que la gente mezcla mucho el género con el deseo sexual y por esa razón es que se hace un revoltijo.

Explicó que una vez creados los colectivos, como todo movimiento social, tuvieron una intervención pública para cuestionar el binarismo de género, los esencialismos y el heterosexismo, y también para lograr un cierto nivel de reconocimiento en el Estado.

En ese sentido recordó que cuando Daniel Ortega retomó el poder en 2007, así como les mintió a otros sectores, también lo hizo con las disidencias sexuales y de género. “Les prometió el reconocimiento, les prometió apoyo, les prometió leyes y claro está, había una esperanza, una expectativa.”

Pero el tiempo pasó hasta llegar al 2018, y todo quedó en promesas incumplidas y una Procuraduría afuncional, sin mandato ni presupuesto y que tampoco era reconocida por las propias instituciones del Estado, expone Blandón.

La activista también hizo referencia a la aprobación del Código de Familia (Ley 870), en el que se excluyó completamente los derechos de las personas LGBTIQ+ y finalmente la puesta en marcha de una estrategia de entretenimiento, lo que Blandón describe como un método que el régimen suele usar para tratar ciertas demandas ciudadanas importantes y legítimas.

“Colibrí” una joven activista perteneciente a un colectivo lésbico, recuerda por su parte, que las primeras expresiones LGBTIQ+ en torno a demandar sus derechos en las que ella se integró, se dieron entre 2007 y 2008, ella asegura que en ese entonces había una muy buena capacidad organizativa, pese a que empezaban a convocarse, pero fue a partir de ahí que inició su consolidación.

“Así surgieron los primeros plantones con la finalidad de demandar reconocimientos de derechos, los hacíamos en Metrocentro” relata la activista.

Ese fue el trabajo de las primeras expresiones organizadas. Ella explica que todos los colectivos que empezaron a fundarse y estructurarse tenían una agenda en común pero también una agenda específica, “es a partir de ahí que se comienza a visibilizar lo que son esas expresiones organizadas dentro de un solo movimiento llamado LGBTIQ+” afirma.

También aclara que en ese proceso se da lo que ella identifica como “segregación por identidad”, la que se consolida a partir de 2015, es decir, surge la comunidad trans, la que incluye todo lo que abarca el transgenerismo como tal, la comunidad lésbica, así como las personas homosexuales y bisexuales. “Comenzamos a agruparnos por identidades”, acota.

Colibrí relata que siempre había un espacio de convergencia donde las diferentes expresiones se reunían y coincidían con una agenda en común, “en ese espacio de debate y reflexión se abordaban las cosas que nos competían al movimiento, siempre en el marco de la demanda de reconocimientos de derechos” afirma.

Fue así que, tras la aprobación de las reformas al Código de la Familia (Ley 870), cuya entrada en vigencia fue el 7 de abril de 2015, los colectivos también expresaron su rechazo a la política excluyente del régimen en relación al reconocimiento de sus derechos. “Recuerdo que todavía podíamos protestar, todavía era permitido que estuviéramos en las calles, que hiciéramos cualquier tipo de manifestación y pronunciarnos” refiere Colibrí.

Una unión que hizo la fuerza

La activista resalta además que durante los años previos al 2018, estaba también en la palestra el tema del aborto y los femicidios, causas a las que también se sumó el movimiento LGBTIQ+.

Recuerda que tanto el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua (GEDAT), como las feministas organizadas en Católicas por el Derecho a Decidir, tenían total apertura con las disidencias sexuales y les convocaban a participar en sus campañas.

“Era súper hermoso porque, por ejemplo, los 8 de marzo o los 25 de noviembre, nos sumábamos al movimiento feminista, ahí habíamos todo tipo de agrupaciones, todas las identidades en una sola marcha, protestando por una misma causa” rememora Colibrí.

Paralelamente, en el mismo contexto, se gestó el proceso construcción de la Mesa Nacional LGBTIQ+. La activista explica que este fue “un espacio donde las diferentes agrupaciones, colectivos, asociaciones, fundaciones y expresiones organizadas, con o sin personería jurídica, eran convocadas y asistían voluntariamente.”

Reconoce que en esta estructura había grupos que desertaban y otros que se integraban, pero destaca como algo interesante que participaban jóvenes de todos los territorios, incluyendo las dos regiones de la Costa Caribe. También recuerda que desde estos espacios se realizaron acciones de cara a gestionar apoyo con donantes y con buenos resultados, lo que incluyó la ejecución de proyectos, todos de cara al cumplimiento de las demandas alrededor de los derechos.

Sin embargo, todo eso fue antes de la rebelión ciudadana de abril de 2018. Después de eso, todo cambió con la brutal represión instaurada por el régimen, la que después de siete años continúa vigente.

La suma de factores que detonaron las protestas

La rebelión de abril de 2018, fue una lucha de todas, todos y todes. Estudiantes, campesinos, empresarios, ambientalistas, feministas, pueblos indígenas, por mencionar algunos sectores, fueron parte de los grupos que se organizaron para unirse en un solo conglomerado y una sola voz, para exigir la salida de la dictadura y el retorno de la democracia.

Cada sector tenía sus demandas particulares, pero a la vez, en medio de la diversidad, demandas en común como nación, entre las principales, el retorno de la institucionalidad y el Estado de derecho.

Los colectivos LGBTIQ+, como parte integral de la población nicaragüense, también se sumaron a la lucha. No podían permitirse por nada del mundo abstraerse.

“Es que eran las demandas de toda la nación” señala María Teresa Blandón.

La fundadora de La Corriente agrega que, “queríamos que cesara la represión, queríamos que se castigara a los culpables de los crímenes que se cometieron, particularmente a partir de abril del 2018, y queríamos realmente que el régimen Ortega Murillo se fuera del gobierno y se convocara a unas elecciones libres”.

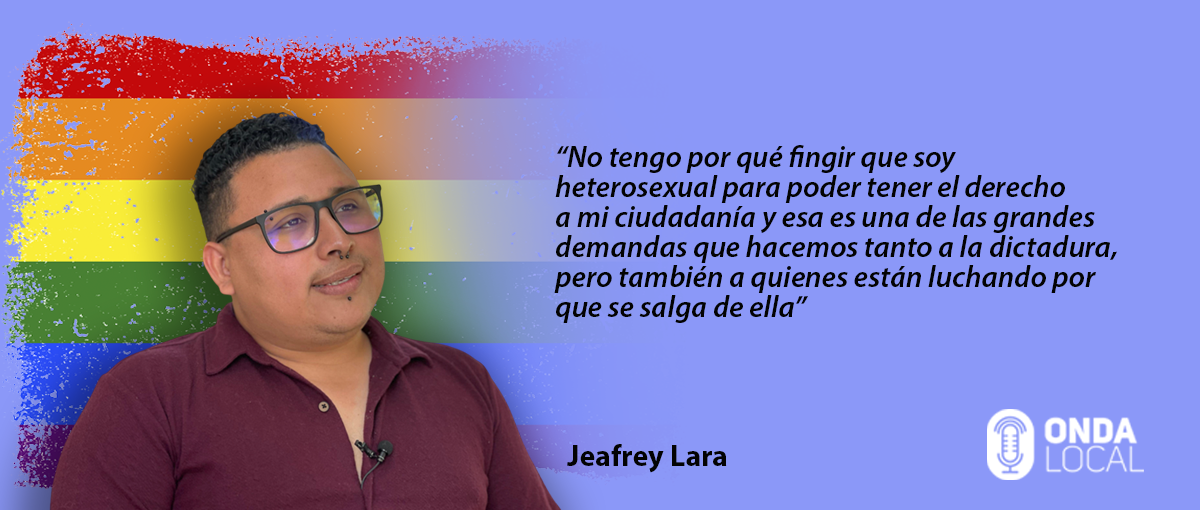

Jeafrey Lara, otro joven activista LGBTIQ+, coindice con Blandón al afirmar que lo que ocurrió en 2018 fue una explosión social generada por la suma de muchas crisis que diversos sectores sociales venían acumulando desde los años anteriores, dada la creciente deriva autoritaria de la dictadura Ortega Murillo.

Lara considera que todos los sectores sociales tenían demandas no cumplidas por el Estado, a lo que se sumaba la constante y sistemática violación de sus derechos fundamentales.

En lo que respecta a las demandas de los colectivos LGBTIQ+ recuerda que estas eran principalmente el respeto y garantía a sus derechos humanos primarios como el reconocimiento legal de sus identidades y el acceso a servicios de salud dignos y al sistema educativo, asegura que, sobre todo a las mujeres trans, se le negaba el acceso a la educación.

“Eran parte de las crisis que venía cargando la población LGBTIQ+, entonces 2018 nos llevó también a explotar en nuestra crisis” reconoce.

Lara asegura que decidieron integrarse como parte de la población pese a que Nicaragua como país tenía sus exclusiones, “nosotros dijimos, no podemos quedarnos al margen, también tenemos que demandar nuestros derechos, poner también nuestras luchas” afirma. Agrega que fue entonces que buscaron hacer colectivos para sumarse a las protestas.

Athiany Larios, una mujer trans y también activista, ahora exiliada en Costa Rica, relata que el colectivo al que ella pertenecía antes de las protestas de 2018, no era propiamente LGBTIQ+, sino que formaba parte de los movimientos ambientalistas y feministas.

Comenta que siendo ella parte de estos movimientos es que se da el estallido social de abril al que todas las expresiones se integraron bajo una sola consigna y una misma lucha, interpelar a la dictadura ante sus desmanes y demandar el respeto a los derechos humanos en general y en particular el derecho a la vida, a la tierra, a la salud y la educación, entre otros que debían estar garantizados por las instituciones estatales pero que no estaban cumpliendo su labor.

Ella también considera que las demandas de abril no tenían una distinción específica, porque no eran demandas de un grupo en particular, sino una lucha de todos los sectores de la vida nacional, “no era una lucha de la diversidad sexual, de los afrodescendientes o de los estudiantes; era más bien un clamor nacional al unísono” afirma.

Asegura que si bien hubo detonantes que dieron origen a las protestas como el tema de la quema de la Reserva Biológica Indio Maíz o las reformas a la seguridad social, eso sirvió como punta de lanza para que despertaran todos los sectores y se unieran por la defensa de los derechos humanos en general y porque no continuara una cúpula cerrada de políticos beneficiándose impunemente a costa del pueblo.

“Todo el mundo se unió bajo una misma consigna” insiste, y agrega que “nadie llevaba una banderita específica o especial, sino que todos estábamos peleando por el tema de los derechos humanos de los ancianos, por el medio ambiente, en fin, todos llevábamos el tema de que no era posible que la dictadura siguiera atornillándose al poder”.

Blandón por su parte refiere que, “cuando llegó el 2018, había muchas personas activistas que ya sabían que no tenían más esperanzas con este régimen en términos de reconocimiento de derechos; ya sabían que no había disposición de reconocerles en su especificidad, que no se había aprobado una sola ley que les reconociera”.

Asimismo hace hincapié en que ni la Ley 779, ni el Código de la Familia, reconocían sus derechos, “por el contrario ya habían claras muestras de desprecio hacia los cuerpos disidentes; activistas de distintos colectivos habían documentado que, por ejemplo, la propia Policía era una de las que más había perpetrado violaciones a los derechos humanos de las personas, de los cuerpos disidentes”.

Blandón recuerda que cuando ocurrieron las protestas, tanto los colectivos como activistas a título individual se sumaron a las marchas azul y blanco, también hubo quienes participaron en los tranques, apoyaron a las organizaciones que estaban denunciando las violaciones de derechos humanos y otros apoyaron a familiares de las personas que habían sido apresadas.

Jeafrey Lara refuerza lo plantado por Blandón, al reafirmar que estos colectivos se integraron en todos los frentes de la lucha cívica: “Tuvimos compañeras y compañeros integrados en las universidades. Estuvimos personas de la población integradas en las ciudades.”

El activista afirma que con la participación de su gremio en las protestas “demostramos que el ejercicio de la ciudadanía nos pertenece a todas y todos; no nos íbamos a quedar atrás, no íbamos a dejar nuestra agenda para después”.

También reitera que “uno de los grandes aportes que hicimos fue que se entendiera que la lucha de 2018 no podía centrarse en una sola problemática, sino que tenían que entrar todas las problemáticas, porque el problema de Nicaragua en 2018 no era solo el INSS, no era solo la quema de Indio Maíz, era un cúmulo, y dijimos, tenemos que tener una mirada más amplia para poder salir de esta crisis en la que estamos”.

Los ingentes aportes del colectivo LGBTIQ+ a la lucha estudiantil

La experiencia vivida por Colibrí certifica parte de lo afirmado por Blandón y Lara. Entre abril y mayo Managua se había convertido en un polvorín por la represión gubernamental. El caos reinaba en la capital, pero sobre todo en las universidades y sus alrededores, los puntos calientes de las protestas del sector estudiantil que se habían atrincherado en varios recintos.

En medio de la lucha, en los alrededores de la Universidad Centroamericana (UCA), un nutrido grupo integrado por jóvenes transgénero, lesbianas y gays, se congregaba clandestinamente en una casa de seguridad. La finalidad, apoyar las protestas estudiantiles desde varios flancos. Colibrí estuvo ahí: “Había chicas trans, había chicos gays, y habíamos varias chicas que nos juntamos de cara a poder, con perfil bajo, tratando de cuidarnos, apoyar de todas las maneras que pudiéramos” revela.

“Nos organizamos, nos juntamos en una sola casa, pudimos tener contacto directo con los estudiantes; te estoy hablando que eso fue antes de la marcha del 30 de mayo” continúa relatando.

La joven activista asegura que al establecer un buen flujo de comunicación entre ellos, los estudiantes y otros contactos, se lograba recaudar principalmente víveres y medicinas. “Nos activamos ante la emergencia y nos arriesgábamos a ir hasta la UNI y la UCA para llevarles agua, víveres y medicinas, incluso nos arriesgamos a recibir a algunos estudiantes” asevera.

Sin embargo, a la postre fueron descubiertos por células del partido de gobierno que operaban en la zona. “Quienes nos descubren son todo el gremio de los CPC de la colonia donde se ubicaba la casa” refiere.

Ante el nerviosismo generado al sentirse descubiertos, Colibrí relata que el grupo revisó el plan de seguridad porque ahí estaba plasmada la ruta a seguir ante el riesgo.

El lugar ya no era seguro. Había que dispersase y no seguir recibiendo estudiantes, ese era en aquel momento el mayor peligro. “Recibimos visitas de estos grupos (CPC), y comenzaron a cuestionarnos” recuerda. Para entonces ya habían ocultado cualquier evidencia y actuaron con mayor discreción. Pero seguían siendo vigilados.

Pese a todo la convicción de lucha seguía en píe, y el 30 de mayo decidieron participar en la marcha. Esa noche ya no pudieron retornar a esa casa. “No pudimos regresar a dormir esa noche. Terminamos en otro barrio de Managua, amanecimos ahí por un tema de seguridad, porque no pudimos ni siquiera entrar, estaban rodeado de antimotines y sabíamos que aún había francotiradores en los alrededores” describe Colibrí.

Un plan de seguridad ante la represión

Colibrí recuerda que tras la respuesta represiva del régimen a las primeras protestas, en el seno del liderazgo LGBTIQ+ se activaron las alarmas. Los diversos colectivos fueron convocados ante la necesidad de diseñar una estrategia de seguridad. “Se armaron planes de seguridad. Todos estos grupos tuvieron que hacerlo. Entonces, como se contaba con cierto presupuesto, se utilizó para esos planes de seguridad” afirma.

La activista refiere que sin embargo, al subir de tono la estrategia represiva y persecutoria de la dictadura a través de su brazo represor y los grupos de choque, ante el fragor de las manifestaciones y los tranques, el plan de seguridad se diluyó. “Entonces, por ejemplo, la gente de Chinandega, la gente de León y Nueva Segovia, empieza a ser identificada y perseguida, entonces se solicita apoyo a la cooperación externa para que puedan emigrar” narra.

Explica además que para lograr ese apoyo se realizaron una serie de gestiones desde varios espacios, “haciendo reportes, mandando informes de lo que estaba pasando, y entonces ahí es donde se puede recibir la ayuda económica para que estos chavalos y chavalas pudieran salir del país, porque ya estaban siendo buscados, ya estaban siendo perseguidos”.

Colibrí asegura que ese apoyo fue recibido y gracias a ello, muchas personas activistas que eran perseguidas pudieron salir del país. “El tipo de apoyo era para comprar boletos, para gestiones de pasaporte, todo el tema de documentación, todo lo migratorio” explica a la vez que añade que fue así que, en 2019, salieron tres grupos. El primero hacia España, el segundo hacia Costa Rica y el tercero rumbo a Estados Unidos.

Pero previo a la salida al exilio de los primeros miembros de la diversidad sexual, los colectivos, al igual que otros sectores sociales, continuaron activos en medio del riesgo que implicaba seguir en la lucha, lo que le costó cárcel y torturas a varias personas que formaron parte de ese liderazgo.

Blandón recuerda que durante la feroz persecución varias personas activistas que fueron encarceladas por haber participado en las marchas azul y blanco y por haber apoyado a las y los jóvenes que estaban en las universidades. “Algunas relataron hechos muy crueles que sufrieron dentro de las cárceles y lamentablemente algunos fueron asesinados”.

Pero la lucha continuaba. Una de las acciones desafiantes que perdura imborrable en la memoria de los colectivos LGBTIQ+ y el movimiento feminista fue la marcha organizada el 28 de junio de 2018.

28 de junio 2018, “la marcha de la indignación”

Para el mes de junio la represión de la dictadura contra las protestas ya había alcanzado niveles de brutalidad inimaginables, el 30 de mayo, el propio Día de las Madres, la policía orteguista junto a paramilitares y el apoyo del Ejército, perpetraron una masacre que dejó 18 personas muertas que participaban en una de las marchas más multitudinarias.

Aun así, con el riesgo que implicaba, los colectivos de la diversidad sexual se armaron de valor y organizaron una nueva marcha contra viento y marea el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

Blandón estuvo ahí y recuerda que “ya no era la marcha del orgullo, era una marcha de la indignación”.

La activista relata que fue una marcha breve y llena de tensiones: “salimos de Camino de Oriente y llegamos a la rotonda Jean Paul Genie. En esa ocasión no fuimos reprimidos, pero fue una marcha cortita, una marcha llena de temor, pero hay que decir que también fue una marcha llena de coraje y de mucha, mucha valentía.”

Colibrí, la activista del relato de la casa en los alrededores de la UCA, también participó en aquella marcha que desafió a las fuerzas represoras del régimen.

“Nos vestimos de negros todos, recuerdo que logramos hacer el recorrido hasta cierta parte y ahí nos reunimos, porque siempre teníamos unos puntos de reunión” explica a la vez que añade que en marchas anteriores la reunión se hacía, en ocasiones donde iniciaba el recorrido y otras veces donde finalizaba.

Recuerda que en esta marcha había representantes de organizaciones como el Programa Feminista La Corriente, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT), el Grupo Lésbico Artemisa, el Colectivo Casa de los Colores, la Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (IDSDH), así como la Mesa Nacional LGBTIQ+, junto a otras expresiones del movimiento feminista.

“Habíamos representantes por cada expresión, por cada grupo, y logramos converger tanto las señoras feministas como los colectivos LGBTIQ+” expresa Colibrí.

Agrega que “fue muy bonito porque a pesar que había las diferencias que anteriormente habían dado paso a la segregación porque ya no había coincidencias en los puntos de agenda, los dos movimientos, tanto el feminista como el LGBTIQ+, en esta reunión encontramos una sinergia. Fue confortable, siento que ahí nos olvidamos de todas las diferencias porque a todos nos movía el contexto.”

Colibrí concluye que el éxito de esa marcha y la posterior reunión, pese al miedo por el asedio policial, se debió a que todas las expresiones aportaron, “nos organizamos de la mejor manera, cada quien tenía un rol definido.”

La conciencia colectiva despertó en abril

Jeafrey Lara tiene la certeza que los acontecimientos de abril de 2018, marcaron un parteaguas en la conciencia ciudadana y eso a su criterio es un enorme logro.

“La población nicaragüense con todo y los silencios que hoy guarda por el miedo, por seguridad, tiene una conciencia despierta y eso es una de las grandes ganancias”.

Agrega que antes de 2018, el régimen llevaba años adormeciendo a la juventud a través de pan y circo, pero esa juventud junto a otros sectores, despertó y reconoció que se vivía en una dictadura. Adicionalmente el pueblo reconoció la existencia y la importancia de los grupos poblacionales más vulnerables, entre estos el colectivo LGTBIQ+, las poblaciones indígenas y afrocaribeñas. “Eso es un gran logro, y pues vale la pena seguir luchando para sostenerlo” afirma.

Athiany concuerda con Lara al considerar que pese a que las protestas trajeron consecuencias nefastas para la población manifestante, la lucha valió la pena, porque la gente estaba como adormecida y despertó.

Los desafíos ante las actitudes refractarias

Los retos de la población con identidades de género distintas a lo heterosexual fueron y siguen siendo enormes tanto dentro del país como en el exilio, porque tanto el Estado como la sociedad continúan rechazando los cuerpos disidentes por razones políticas, religiosas y supuestamente morales.

Al respecto, Blandón refiere: “Los cuerpos disidentes siempre han sido víctimas de todas formas de violencia, de violencia en su familia, de violencia en la comunidad, hasta de violencia en sus iglesias, porque hay líderes religiosos que son profundamente discriminatorios, pero también de la violencia del Estado”.

En consecuencia, entre los desafíos por superar siguen estando la persecución política que no cesa; en muchos casos, el rechazo familiar y más recientemente, en el martirio del exilio, la persistente marginación y exclusión dentro de los grupos políticos que irónicamente predican el discurso de la inclusión y trabajan en función de salir de la dictadura y el retorno de la democracia.

Lara pone también el dedo sobre la llaga, al referirse por ejemplo al dolor, impotencia e indignación que causan la fragmentación familiar y la persecución política.

El activista considera que, en efecto, una de las cosas más dolorosa producto de la espontánea expresión que sacó del letargo a la población nicaragüense, fue la ruptura familiar por las posiciones políticas extrapoladas, una situación que generó divisiones en muchas familias. “Pasé por eso, como pasó mucha gente (…), el no poder sostener relaciones con familiares que se inclinaron a avalar a la dictadura y su poder represivo” atestigua.

Otra situación adversa y además traumática, ha sido lo que él describe como “persecución comunitaria” en referencia a las estructuras partidarias y gubernamentales que en cada barrio o sector se dieron a la tarea de vigilar, hostigar y hasta amenazar a personas activistas miembros de la diversidad sexual, en el contexto de las protestas, él recuerda que “incluso recibíamos visitas del área de inteligencia de la Policía”.

Asegura que tal situación fue lo que lo empujó al exilio.“En mi caso me tocó migrar, me tocó exiliarme para poder sobrevivir. Me tocó salir por una persecución más directa en mi contra; me encontraba a la policía en la calle atentando incluso contra mi casa y contra mi integridad” relata.

Athiany vivió una situación similar al verse obligada a salir del país por recibir amenazas, aunque revela que durante la etapa más dura de las protestas se quedó estancada en el municipio de El Rama, en el Caribe sur, donde se encontraba haciendo activismo y organizando la red de la diversidad dentro de las filas del entonces Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), “Me quedé estancada en El Rama, pero desde ahí estuve monitoreando y a la vez apoyando algunas acciones que se estaban haciendo allá” relata.

Recuerda que ante la avalancha de autoconvocados que salieron a protestar en la mayoría de municipios del país, las estructuras sandinistas en El Rama, junto a la Alcaldía de ese municipio, desarticularon a un grupo de jóvenes que tomaron la iniciativa de poner tranques. “Los bloquearon totalmente, prácticamente eran hijos, chavalos o jóvenes cuyos padres estaban dentro de las articulaciones del Frente Sandinista” asegura.

Athiany regresó en agosto a Managua, y continuó haciendo activismo pese al riesgo.

“A mi mamá le mandaron a decir que si yo seguía organizada o en esos alborotos, me iban a llegar a traer” afirma. También refiere que recibió amenazas vía Facebook, lo que la puso alerta y nerviosa. “pensaba que me podrían llevar presa y no quería darle esa zozobra a mi mamá, porque es una señora ya de edad, por eso opté por irme” confiesa.

Ella admite que al ser muy conocida como activista en su barrio, el riesgo era mayor, dado que “es un barrio muy sandinista”. Por otro lado le generaba temor que en diferentes ocasiones estuvo en programas de televisión en los que siempre interpelaba al gobierno en relación al reconocimiento de derechos, “nunca dejé de decir, el gobierno no tiene que regalarnos nada, tiene que cumplir con los derechos humanos” reconoce.

Tras recibir amenazas y ver su integridad en peligro en medio de la persecución desatada por la dictadura contra toda expresión disidente, Athiany decidió, como lo hicieron varios miles de personas, abandonar el país para preservar su vida. “Cuando empieza la cacería de brujas contra medios de comunicación, periodistas, activistas, organizaciones, hoy por hoy socavadas, expropiadas y desterradas, yo busqué como salir” reitera.

Un régimen verdugo de las disidencias

La dictadura no perdona a ningún tipo de disidencia y arremete con crueldad contra cualquiera que le adverse. La afirmación es una realidad que ha sido constatada por diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a lo largo de los últimos siete años.

Pero cuando se trata de los cuerpos de personas activistas LGBTIQ+ , los vejámenes ejercidos contra estos, se tornan en extremos violentos tanto física como emocionalmente. Blandón afirma que el trato que recibieron en medio de la represión generalizada los activistas gay y transgénero, fue tremendamente cruel.

“Recuerdo por ejemplo los testimonios de varias compañeras trans que, primero no les permitían estar en las celdas de las mujeres porque no las reconocían como mujeres, les decían 'vos sos un macho, vos sos' … con palabras soeces, 'vos tenés que estar en la cárcel de los hombres'”, detalla la activista.

Refiere que por otro lado, a quienes estaban recibiendo tratamiento hormonal no les permitieron continuarlo, de tal manera que tenían dificultades enormes porque hay cambios en el cuerpo, “por ejemplo, con el tema de la barba y ese tipo de cosas, entonces no les permitían seguirse hormonando justo para que la hormona masculina se manifestaran y poder humillarlas”.

“El trato siempre era muy, muy degradante” continua Blandón, al extremo que a veces no les permitían visitas de otras personas que pudieran llegarlos a atender o a resolver sus necesidades, asegura. “El trato era de burla, de amenaza. En algunos casos, algunas de ellas incluso dijeron que las amenazaban con violarlas” relata.

También afirma que tenían cero derecho a la intimidad. “Las exponían físicamente como una manera también de humillación”, asevera que ese trato fue particularmente infringido a las compañeras trans, “eso fue una marca muy clara durante su encarcelamiento y en algunos casos pues hubo compañeras a quienes ni siquiera le dieron atención en salud” puntualiza.

María Teresa Blandón hizo también alusión a Carolina, una activista trans muy querida por sus compañeros en la cárcel. “Carolina no recibió ningún tipo de atención en salud y su situación se fue agravando en la cárcel hasta que finalmente unos meses después de la cárcel, ella murió en una situación de pobreza absoluta” lamenta. Asegura además que “la tal Procuraduría de la Diversidad Sexual jamás levantó su voz por los cuerpos disidentes, por activistas gays, lesbianas o activistas trans que pasaron por la cárcel y que sufrieron esos tratos discriminatorios”.

Discriminación en ambos bandos

“La sociedad castiga doblemente a las personas de la población LGBTIQ+” afirma Lara en referencia al trato discriminatorio que reciben por su condición o identidad de género y al no reconocimiento de la misma.

En lo que respecta a las acciones represivas del régimen, asegura que el trato es más cruel en contra de las personas gay o transgénero. Las personas que sufrieron cárcel tras las protestas, fueron víctimas hasta de violación afirma el activista, “y eso habla de un castigo de la sociedad hacia el cuerpo disidente.”

Athiany no vivió la cárcel y la tortura porque abandonó el país antes de ser apresada, sin embargo conoce relatos de compañeras activistas trans que no tuvieron la misma suerte. “Hace poco me contó una compañera que la apresaron y que la tenían encerrada en un lugar oscuro, tirándole agua helada e interrogándola; dice que la apresaron hace más o menos un año” cuenta Athiany, y agrega que su amiga quiere viajar a Costa Rica, pero por ahora no puede por falta de dinero y problemas de salud.

La activista también detalla que la mayoría de sus compañeras que pasaron por la penuria de la cárcel, eran castigadas con aislamiento o metiéndolas en las celdas de reos comunes donde hay gente sin escrúpulos y hasta violadores.“Algunas tuvieron la suerte de encontrar a alguien que las protegiera, pero en general, las denuncias que han hecho es que las metían en las celdas de los hombres para humillarlas y para ver qué pasaba; para no ser más explícita, cosas que no pasaban con una persona heterosexual,” explica.

Pero la discriminación y las humillaciones que sufren las personas por ser trans, lesbianas u homosexuales, no solo se han dado en las mazmorras de la dictadura. En los espacios de la lucha cívica también estuvo presente la exclusión y otras manifestaciones de rechazo a este grupo poblacional.

Lara le llama el “castigo” de la población Azul y Blanco, a las disidencias sexuales.

“Menospreciaban tu aporte a la lucha solo porque sos gay o porque sos lesbiana,

y eso también es significativo (…), no puede seguir pasando que recibamos violencia de los dos bandos” sostiene, a la vez que refiere que es sumamente preocupante que, en relación a la diversidad sexual, la oposición use argumentos parecidos a los de la dictadura.

Recuerda que cuando una persona LGBTIQ+ proyectaba su liderazgo o estaba al frente de algo, surgían las críticas y los cuestionamientos de porqué estaba ahí y se le relegaba, “dejando claro que había que quitarse la identidad LGBTIQ+ para poder estar dentro de la lucha y eso habla de una clara homofobia en esta sociedad”.

El activista también señala a los medios de comunicación, y reconoce que si bien muchos han aportado visibilizando las luchas y las demandas de este segmento poblacional, también han fallado en algunos aspecto dentro de su abordaje, “por ejemplo, a personas heterosexuales que tenían un seudónimo les decían su seudónimo con orgullo y a las mujeres trans que fueron apresadas les llamaban con el nombre de hombre (…), respetar la identidad de las mujeres trans no fue una opción en los medios de comunicación” lamenta.

Lara asegura que la homofobia que estuvo presente en la lucha de abril, continúa presente en los espacios políticos de oposición que se organizan en el exilio.

Marginación y exclusión en el exilio

Definitivamente el exilio no es la excepción. Lara lamenta que, pese a los logros ganados en la lucha cívica, el fantasma de la discriminación y la exclusión sigue presente en los espacios de convergencia de la oposición en el exilio. “Sentimos que los grupos políticos emergentes, las coaliciones emergentes también nos están llevando al nivel de la marginación y la exclusión” asevera.

Considera que estos grupos se escudan en el discurso de que lo más importante es salir de la dictadura, un discurso que además es matizado por posturas conservadoras que tácitamente marginan a la disidencia sexual, por tanto, “una de las demandas que tenemos es que se nos reconozcan nuestros derechos y nuestras identidades” para ejercer ciudadanía desde sus propios espacios.

De igual forma plantea que una vez reconocidos los derechos ciudadanos, vienen otros derechos también prioritarios, como tener una vida libre de violencia.

En ese sentido afirma que “Nicaragua es una fosa común para las personas LGTBIQ+ y para las mujeres”, también resalta la falta de acceso a empleos dignos,

“y digno significa no tener que vestirte de hombre cuando sos trans para poder acceder a un empleo; que se te pague menos o tengás que hacer ciertos tipos de trabajo, nuestra agenda está clara y es exigente para quien ocupe el poder.”

La falsa retórica de las Políticas de Estado

Como muchas otras cosas en una dictadura, las políticas de Estado diseñadas para supuestamente garantizar los derechos de los colectivos LGTBIQ+, son también una farsa maquillada con un discurso de una inclusividad que en la práctica no existe y por el contrario las mismas instituciones violentan los derechos que en estas se plasman.

Con lo anterior coinciden todas las personas entrevistadas para este reportaje.

Lara señala que “las políticas de Estado en Nicaragua son solamente cortinas de humo, son pancartas que ocupa la dictadura para hacerse llamar inclusivos, sin embargo las realidades nos dicen todo lo contrario”.

“Un régimen de Cartillas”

El activista se remite como ejemplo de ello, a la cartilla de inclusión de las personas LGBTIQ+, la cual es parte de una campaña del régimen, según el discurso, a favor de este grupo poblacional. Sin embargo, analiza Lara, en esta cartilla se relega el ejercicio de la sexualidad y de la identidad de género al plano más íntimo, excluyéndolo del plano público.

“Si leemos esa cartilla vemos que habla de que en la familia, en la casa debés tener libertad, en la casa te deben respetar (…), pero en el espacio público se menciona muy poco el tema del respeto y la inclusión” afirma.

Al respecto Blandón resalta que para colmo de males, no es solo una cartilla, sino varias. Señala que durante los últimos siete años las instituciones del régimen han sacada una serie de cartillas en las que quieren reflejar una realidad que no existe.

“Han sacado cartillas para el reconocimiento de la diversidad, cartillas para la violencia machista, cartillas para promover la unidad familiar; o sea que tenemos un régimen de cartillas, un gobierno de cartillas, pero con cartillas no se hacen políticas públicas” plantea.

Asimismo agrega que en esas cartillas no se solventan los problemas estructurales que están en la raíz de la sociedad, ni se logra un debate público sobre temas cruciales para los derechos humanos, como el caso del reconocimiento de los cuerpos disidentes, “las cartillas son una forma de ocultar la inacción del Estado” precisa.

Reitera que no existe ni una sola política o ley que reconozca explícitamente los derechos de lesbianas, de gays, de personas trans, “no hay nada, jurídicamente, no hay nada en materia de políticas públicas, no hay nada para atender la problemática de este sector de la población”, recalca.

En la misma línea Blandón advierte además que esta población “no solo es la que sufre más violencia y discriminación, sino que está entre los sectores más pobres, en los que tienen menos acceso a los recursos, en los que están más desempleados, en los que tienen una esperanza de vida más baja, o sea, son cuerpos discriminados por donde lo miremos”.

Respecto a la cartilla que promueve la inclusión de la diversidad sexual, Blandón afirma que en esta, igual que en la cartilla contra la violencia de género se usa un lenguaje que no explica nada. “No sé cómo hacen con los que trabajan con esa cartilla (…), los promotores del Frente Sandinista, los CPC, los de la Juventud Sandinista, no sé cómo hacen porque están mal hechas, no explican las causas de los problemas, no dicen qué se puede hacer. Es realmente una manera muy básica y también un poco burda para tratar de encubrir la inacción del Estado en lo que a las demandas y a las necesidades de la población LGBTIQ+ se refiere” comenta la activista.

La denigrante atención en salud

Otro aspecto que resalta Blandón es el relacionado al reconocimiento que tenían por ejemplo por el Ministerio de Salud (Minsa), para tratar problemas de salud específicos, sin embargo, ese reconocimiento en la práctica quedó vetado cuando desarticularon a todas las organizaciones de sociedad civil, pues sin estas “ya no hay posibilidades de incidir para atender una problemática que afecta de manera particular, aunque no exclusiva, a ciertos cuerpos disidentes que tienen que ver por ejemplo con el VIH, ya no hay un espacio ahí para poder atender la demanda de estos colectivos”.

Recuerda además que hubo algunos esfuerzos mínimos, como la creación de una normativa para que el Minsa les atendiera de acuerdo a sus propias necesidades, pero dicha normativa nunca se cumplió, y actualmente ni siquiera se habla de ella. “Lo poquísimo que pudo haberse avanzado se desandó” asevera.

Por otro lado, Lara resalta que se ha negado el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de las personas LGBTIQ+ en general, y peor aún, la negación de derechos de más avanzada como la unión legal de personas del mismo género o la adopción, “eso está más lejos todavía lo cual vulnera nuestros derechos porque sabemos que la unión de personas del mismo sexo no lo estamos hablando desde el plano del amor, lo estamos hablando desde el tema de derechos”.

El activista refiere que en consecuencia tenemos un país donde se violenta y se discrimina desde las instituciones, pero también desde la empresa privada y desde otros sectores de la sociedad.

Por su parte Colibrí opina que una estrategia actual del régimen es difundir a través de sus mal llamadas políticas públicas, un discurso superfluo aparentemente a favor de las personas LGTBIQ+, pero saturado de una retórica propagandista que ya no convence a nadie, con lo que pretende esconder lo que pasó en 2018.

“Lo que quieren es ocultar todo lo que pasó. Borrar de la memoria colectiva todos los tipos de violaciones que sufrieron los activistas, las feministas, sobre todo activistas LGBTIQ+, violaciones que fueron desde la privación de su libertad, hasta amenazas a sus familiares; el tener que emigrar, el asedio, el tener que renunciar a sus trabajos” argumenta.

La activista agrega que “el régimen quiere proyectar a través de su discurso que está poniendo en marcha diferentes acciones de cara a la defensa de los derechos, a la diversidad sexual, a los derechos humanos como tal”, sin embargo, coincide con Lara y Blandón al afirmar que en la práctica la realidad es totalmente opuesta.

Procuraduría Especial “otra dictadura”

Así califica Jeafrey Lara a la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual, “es otra dictadura, ha sido la misma procuradora especial por siempre que a lo único que se dedica es a ocupar la mesa del VIH-SIDA lo cual encima es también un estigma más” argumenta.

Explica que dicha institución se ha enfrascado en el abordaje del tema del VIH, como un asunto propio de la diversidad sexual, reforzando así estereotipos. Otra estrategia de exclusión maquillada como inclusión es la promoción de concursos de belleza, proyectando a esta comunidad desde el plano del entretenimiento a través de la manipulación, y dejando de un lado el tema de la demanda de derechos.

Lara recuerda que, cuando aún se podía, se llevaban denuncias, pero nunca se solucionaba nada. “Es una procuradora que cuando se le interpelan temas de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, pues siempre su respuesta es cerrar las puertas, nunca atendió, ahora mucho menos” lamenta el activista.

Colibrí coincide con Lara en sus argumentos. Refiere que la Procuraduría desde su creación no ha hecho mucho por el movimiento LGBTIQ+, para la que fue creada, pese a que la actual y eterna procuradora, fue propuesta desde el seno de la Mesa Nacional LGBTIQ+.

“A la Samira Montiel, quienes la elegimos fuimos nosotras y nosotros. Me acuerdo que la Mesa Nacional participó en esa elección y se eligió, primero porque era la única candidata que había y segundo porque todo el mundo confió en que ella iba a tener la capacidad de liderar, pero además de apoyar y sumarse desde adentro, desde su rol, a ser una garante de derechos” relata.

Asegura que todas las expresiones de la diversidad le apostaron a eso, pero ella en ningún momento cumplió con lo que tenía que hacer, primero como garante de derechos, y segundo con todo lo que le prometió al movimiento que depositó su confianza en ella.

Colibrí opina que fue prácticamente como poner a una persona para que se manejara que existía una Procuraduría y hacer creer que desde ese ente se recibían las denuncias y que había una ruta crítica para dar solución a los casos, pero eso nunca fue real.

Argumenta que un indicador de su inoperancia es que actualmente el verdadero liderazgo de la diversidad sexual, o quienes han estado desde hace años en el movimiento como tal, ni siquiera están en el país porque se vieron obligados al exilio, “y si tienen algún grupo organizado, son los mismos jóvenes de las estructuras partidarias como la Juventud Sandinista”.

Los desafíos postdictadura: La disidencia sexual en la Nicaragua soñada

“Si algo ya sabemos es que nos va a tocar seguir luchando, nos va a tocar seguir fiscalizando a quienes eventualmente lleguen al poder,” advierte Jeafrey Lara en referencia a un eventual cambio de régimen en Nicaragua.

En efecto, ante un hipotético retorno de la democracia al país, los desafíos de la diversidad sexual en torno a sus demandas seguirán siendo los mismos dado el carácter de exclusión que prima en las instituciones estatales y sociales, herencia de una sociedad conservadora y prejuiciosa, signada por las normas de la heterosexualidad.

“Todas las personas activistas de los temas con enfoque de género sabemos que tenemos una lucha que vamos a seguir librando, porque los grupos que están en defensa de la libertad de Nicaragua han mostrado una evidente exclusión a nuestros cuerpos, a los cuerpos de las mujeres, a los cuerpos de las infancias, a los cuerpos de las personas LGBTIQ+” expresa el activista.

En la misma línea añade que “ojalá podamos hacer conciencia en los políticos, en las personas que quieren ejercer la política, para que entiendan que los derechos deben de ser para todas las personas, que no podemos tener democracias ni de mayorías, ni de minorías; que la democracia es de todas las personas y que todos los derechos se deben alcanzar. Eso sería una de las cosas que miramos a futuro”.

Colibrí es menos entusiasta en lo personal, pero no se atreve a poner a media asta la bandera de lucha, ni a renunciar a los ideales del movimiento.

“Cuando pienso en expectativas creo que ya como que dejamos de tenerlas” refiere, a la vez que agrega que en lo personal no espera mucho. “Siento como bien difícil la probabilidad de que podamos avanzar en términos de reconocimiento de esos derechos que nunca se han tenido” confiesa.

En medio de su desilusión Colibrí admite que como integrante de los colectivos de la diversidad sexual que no cesan en su lucha, no puede renunciar a los ideales, en ese sentido agrega que como movimiento o comunidad, lo que se espera es que en primera instancia se pueda incluir el reconocimiento de derechos de todas las personas diversamente sexuales o con identidades de género diferentes.

“Por ejemplo, promulgar un Código de la Familia en el que se incluyan otros modelos de familia distintos al convencional; un modelo de familia diferente, porque realmente existimos, pero no estamos en las leyes porque somos diferentes a la familia heterosexual” indica.

Por otro lado se refiere a la inclusión en todos los servicios que todo Estado está obligado a garantizar a la ciudadanía, entre estos, la atención en salud, la inclusión educativa, el acceso a la justicia y al empleo digno. Respecto a este último, recordó que en algún momento se había conseguido algunos avances, y puso como ejemplo el caso de la Alcaldía de Matagalpa donde había tres mujeres transgéneros trabajando, pero que lamentablemente y por las razones ya conocidas, en la actualidad ellas están en el exilio.

Otro aspecto que destaca es el deseo de vivir libres de todo tipo de violencia, y apela por el retorno de la libertad de asociación, “que podamos tener nuevamente la oportunidad de volver a conformarnos como movimiento, así sea con agendas distintas, pero también la oportunidad de poder tener apoyo de la cooperación externa” añora.

Colibrí indica que la diversidad sexual también apuesta por el retorno de todas las personas que se han visto forzadas al exilio, para que puedan reencontrarse con su gente, con su tierra y cono todo lo que tuvieron que dejar un día.

Medios de comunicación deben ser más inclusivos

Lara también aspira a que los medios de comunicación tengan una transformación en torno al tratamiento del tema de la inclusión. Refiere que la inclusión se sustenta en la empatía y la reflexión, y no en la imposición, de tal manera que el retorno de la democracia al país, no será posible mientras siga habiendo exclusión y los medios como parte de su labor social pueden contribuir grandemente a la causa.

A criterio de Lara retomar las prácticas de inclusión es tan sencillo como dejar de poner los derechos de un grupo por encima de los de otros, “no puede, por ejemplo, una persona que no tiene religión estar debajo o encima de otra; no puede la heterosexualidad estar encima de la homosexualidad o de la transgéneridad, es tan fácil como entender que todas las personas alcanzamos en las políticas y que el hecho de que a una población o grupo humano le den derechos a mí no me quita los míos” expone, a la vez que reafirma que nadie debería oponerse al avance en el reconocimiento de los derechos de otras poblaciones.

“Todas las personas merecemos vivir libres en la sociedad (…) en una democracia, la inclusión debe entenderse como un eje principal, en los hogares, en los trabajos, en la empresa y en el Estado” puntualiza.

Blandón por su parte advierte que son muchas cosas las que se deben retomar, “tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, las organizaciones feministas, las organizaciones de lesbianas, homosexuales, personas trans; fortalecer una prensa, un periodismo comprometido con los derechos humanos; fortalecer las organizaciones de sociedad civil, que ensanchen el espacio ciudadano, el diálogo constructivo y la cooperación”.

En la misma vía agrega que se necesita generar esos fortalecimientos desde la sociedad y eso depende de la población, de los liderazgos y de las organizaciones. En ese sentido recordó que eso fue lo que hizo la sociedad civil en los 90. “No le tenemos que pedir permiso al Estado para organizarnos. Eso hicimos en los 90 cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones” explica.

Agrega que en esa década los diferentes sectores sociales se organizaron para atender los problemas que estaban enfrentando, “por eso fue que logramos tener una sociedad civil bien robusta” afirma.

Asimismo refiere que se debe seguir trabajando con ese ímpetu, y luego ver cómo se van resolviendo los temas cruciales en el Estado.

“Tenemos que lograr un gobierno de transición democrático, democráticamente electo, de tal manera que, después de tantos años, tenemos que hacer elecciones libres, competitivas, transparentes, elecciones sin violencia, elecciones sin represión, sin candidatos presos, como nos ocurrió en el 21” argumenta.

Recuperar el Estado de derecho, una tarea fundamental

Blandón plantea que otra tarea es recuperar la independencia de los poderes del Estado. “Los poderes del Estado no pueden estar nunca más al servicio de un régimen dictatorial, porque ahí es donde perdimos la democracia también”.

La feminista añora una Constitución Política que reconozca sin discriminación a todos y a todas las nicaragüenses, incluyendo a los cuerpos disidentes. “Tiene que dejar clara la Constitución que en Nicaragua el heterosexismo no es ley, que no estamos obligados a ser heterosexuales y que no estamos obligadas a seguir los patrones tradicionales de la feminidad, de la masculinidad; que la diversidad es un bien que vamos a celebrar” expresa.

Por otro lado apuesta por la defensa de la libertad religiosa, teniendo claro que las creencias religiosas no se pueden convertir en ley. En ese sentido afirma que las creencias religiosas son un derecho ciudadano, pero son distintas al orden de los derechos humanos que están consignados en las leyes y eso tiene que ver con la laicidad.

Políticas públicas a favor de los sectores más vulnerables

La activista feminista también hace énfasis en la defensa de políticas públicas para atender los problemas que enfrentan los sectores más discriminados, “ahí incluimos a las mujeres, a los cuerpos disidentes, al campesinado, a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, a todos aquellos grupos de la sociedad que no han sido reconocidos como ciudadanos y ciudadanas plenas” refiere.

Finalmente reflexiona alrededor de todas las tareas pendientes para reconstruir el país, y afirma que quienes están más viejos van a tener menos tiempo para intervenir, pero considera que los más jóvenes no van abandonar esa lucha, porque han pasado los últimos siete años más duros, “creo que es una generación de jóvenes que no está más dispuesta a vivir en un país con dictadura y que va a defender la democracia, una democracia con derechos, no una democracia como mantra, como discurso, sino una democracia sustantiva”.