5 casos que evidencian que la impunidad impera en Nicaragua

En todos los casos se ha segado la vida de personas inocentes. Todos estos casos constituyen crímenes de lesa humanidad. • Foto: Onda Local

Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, la policía orteguista, su principal brazo represor, el Ejército, la institución armada también a los pies de Ortega y su consorte Rosario Murillo, junto a fuerzas paraestatales, han sido ejecutores de horrendos crímenes que han causado consternación en la población nicaragüense.

***

Caso 1: La masacre de Las Jagüitas

La noche del 11 de julio del 2015, la familia Reyes Ramírez salía de un culto religioso sin imaginarse que minutos después efectivos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional segarían las vidas de tres de sus integrantes y dejarían heridas de bala a otras dos personas, tras ametrallar el vehículo en el que se desplazaban.

La masacre ocurrió en el sector conocido como Las Jagüitas ubicado al sureste de Managua.

La familia Reyes Ramírez se trasladaba en su carro cuando un grupo de encapuchados vestidos de negro, le salieron al encuentro y les ordenaron que se detuvieran.

Milton Reyes, quien iba al volante, aseguró que no se detuvo porque pensó que el grupo de encapuchados armados eran delincuentes que pretendían asaltarlos, dado que no tenían ningún distintivo policial.

El carro de la familia Reyes Ramírez fue confundido por los agentes por otro vehículo en el que supuestamente se haría el trasiego de un cargamento de drogas.

Al no detenerse el vehículo, los efectivos policiales que participaban en el operativo, bajo la orden del capitán Zacarías Salgado, descargaron sus armas sobre el automotor en el que se desplazaba la familia, dando muerte a Katherine Reyes de 22 años y los niños José Efraín de 11 años y Aura Marina de 12. En el ataque resultaron heridos los niños Axel Antonio Reyes de 14 años y Miriam Natasha Guzmán Ramírez de cinco. 48 perforaciones productos de las balas fueron contabilizadas en el vehículo.

A la masacre sobrevivieron, además de los dos niños heridos, Milton y su esposa Yelka Ramírez, que en ese momento se encontraba embarazada.

Tras los acontecimientos la entonces jefa policial, primera comisionada Aminta Granera, se trasladó al lugar y prometió a la familia Reyes que se aplicaría el peso de la ley, como correspondía, a los responsables.

“Vengo personalmente para ver, y asegurarle al padre de estos niños, que los compañeros policías responsables hoy mismo estarán en prisión (…) Van a enfrentar un proceso judicial” sentenció Granera, a la vez que agregó: “El expediente va a ser pasado a la Fiscalía, así que Asuntos Internos queda fuera de esto. Esto es un asunto penal y van a someterse a juicio” prometió la otrora jefa policial.

Promesa incumplida

Sin embargo, la promesa se cumplió a medias, la Fiscalía durante el proceso de investigación, junto a la institución policial, hizo una reconstrucción amañada de los hechos para favorecer a los responsables con penas menores a las que la legislación establece para este tipo de crímenes.

La Fiscalía acusó a 9 de los 14 policías involucrados de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños.

A criterio de expertos en derecho penal que le dieron seguimiento al caso, estos delitos no se correspondían con la dimensión real de los acontecimientos y se les debió acusar de homicidio doloso, cuya pena es de entre 10 a 15 años de cárcel. En el caso de homicidio imprudente, la pena es de 1 a 5 años de cárcel.

Otra de las fallas del sistema judicial fue que el caso se ventiló en un juzgado local y no en uno de distrito. En el juzgado local se llevan los casos de delitos menores, en el de distrito se ven los casos penales de mayor gravedad. Adicionalmente los responsables se declararon culpables, pero lo hicieron como parte de la estrategia diseñada para atenuar la condena. De acuerdo a la ley quien admite la culpabilidad obtiene el beneficio de disminuírsele los años de cárcel.

Una burla para las víctimas y sus familiares

Zacarías Salgado, por ser el jefe del operativo fue quien tuvo la mayor condena. Fue sentenciado a 11 años de prisión, 20 años de inhabilitación y otros 20 de prohibición para el uso de armas.

No obstante, ninguna de las penas establecidas se cumplió, y por el contrario, tres años después Salgado fue enviado a reprimir las protestas de abril de 2018. Posteriormente fue ascendido a Comisionado y condecorado por sus “acciones heroicas” según la institución policial.

El día del ascenso y condecoración de Salgado, también fueron ascendidos 5 de los otros 8 responsables, los que habían sido condenados a penas de entre 2 a 9 años, quedando de esa manera en la impunidad los ejecutores de la masacre de Las Jagüitas.

Sistema de justicia mancillado

Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, en ese momento parte del equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), conoció de cerca el caso, y en el análisis de los vericuetos que tomó el viciado proceso legal y la posterior condecoración de los autores del crimen, concluyó que la lamentable actuación del sistema de justicia solo demostró cómo los mismos mecanismos que actualmente se ven con más claridad, se activaron para trabajar la impunidad.

“Ellos ya manipulaban el sistema judicial, lo tenían bajo control. Recordemos que los policías que cometieron la masacre contra esa familia, encabezados por un capitán, se declararon culpables. ¿Por qué se declararon culpables? Para que no se conociera a fondo la verdad” aseguró Carrión.

En el mismo sentido explicó que cuando varias personas involucradas en un caso como ese admiten su culpabilidad, podría pensarse que el caso ha sido esclarecido y no va quedar en la impunidad, sin embargo ocurrió todo lo contrario, porque el declararse culpable tenía como propósito simplificar las cosas para que ya no se investigara más al respecto.

Agregó que detrás de ese crimen hubo mandos de mayor rango con igual grado de responsabilidad que los autores materiales, cuyos nombres no se conocieron, es decir, “siempre hay quien dirige esos operativos, quien ordena el despliegue policial, hay un jefe que dio la orden y no solo los que conocimos en el juicio”.

Carrión condenó además el hecho de que los perpetradores de la masacre, ni siquiera cumplieron las penas irrisorias a las que fueron condenados en comparación con la atrocidad que cometieron, y cómo si no bastara no solo fueron liberados antes de tiempo, sino que fueron también “premiados”.

Recordó que Salgado, el capitán que encabezó el operativo, fue sentenciado a 11 años de prisión y 20 de inhabilitación, sin embargo, no cumplió ni tres años de cárcel porque fue liberado en 2018 para reprimir las protestas y posteriormente promovido y condecorado. “Lo sacaron para seguir matando” remarcó.

El activista aseveró que lo mismo ocurrió con los demás implicados. “Entonces, además de que no conocimos plenamente la verdad, salieron de la cárcel con premio porque ahora tienen grados superiores y recibieron condecoraciones por haber matado y por seguir matando”.

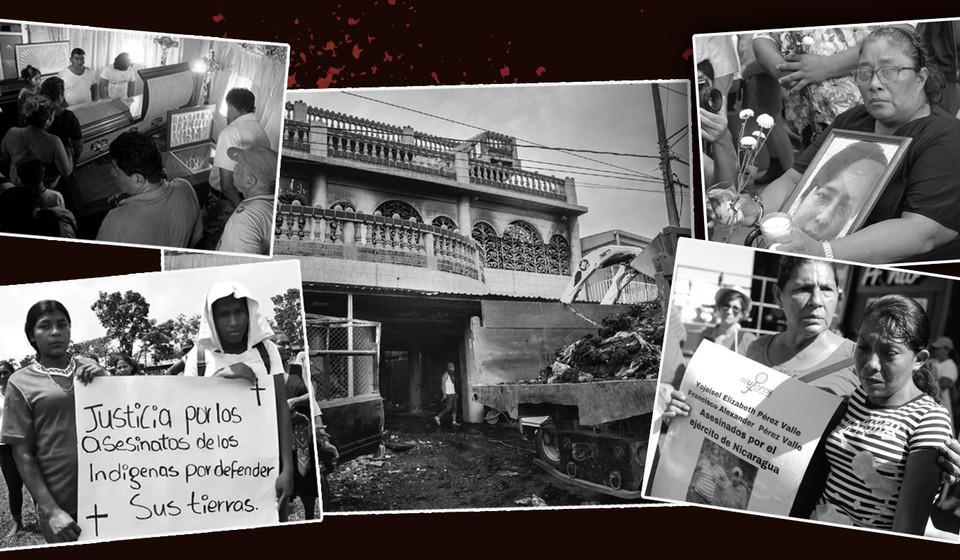

Caso 2: La quema de la casa del barrio Carlos Marx

En junio de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, puso en marcha la embestida represiva más feroz y violenta luego de casi dos meses de protestas ciudadanas, la “operación limpieza.” La dictadura activó sus fuerzas de choque: Juventud Sandinista, parapolicías y paramilitares, las que bajo la coordinación de la Policía y la dotación de armas de guerra por parte del Ejército, atacaron a las personas manifestantes y desalojaron los tranques en Managua y otros departamentos, dejando a su paso una estela de muerte.

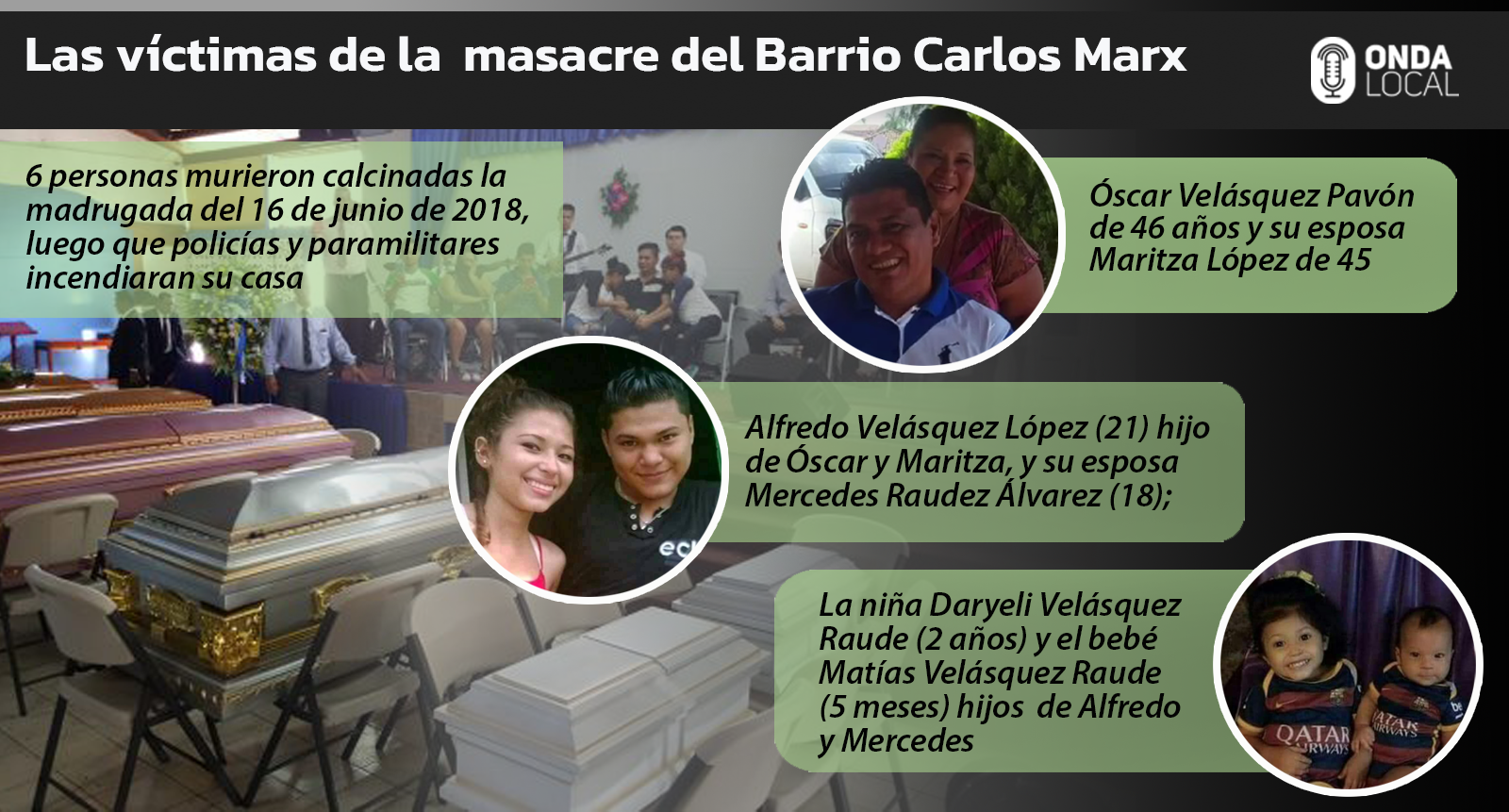

En ese contexto, al despertar el alba del sábado 16 de junio, policías y paramilitares encapuchados cometieron uno de los más horrendos crímenes. La quema de una casa de tres pisos, con todos sus habitantes dentro. Seis personas de una misma familia murieron calcinadas. Cuatro adultos y dos niños. Solo tres personas sobrevivieron, una de ellas con graves quemaduras. La masacre ocurrió en el barrio Carlos Marx, ubicado al este de Managua.

De acuerdo a los reportes periodísticos y los informes posteriores emitidos por organizaciones de derechos humanos que documentaron el acontecimiento a partir de testimonios y videos, las fuerzas paraestatales incendiaron el inmueble con bombas molotov, porque sus dueños no permitieron que francotiradores accedieran a la azotea para desde ahí disparar a personas manifestantes. Para colmo de males, paramilitares disparaban contra quienes querían ayudar a apagar el fuego y rescatar a las víctimas.

Ejecutores mataron y se vistieron con el traje de la impunidad

Para revestir impunidad a los verdaderos culpables, el régimen a través de la misma institución policial, construyó un relato distorsionado de los hechos en el que culpó a líderes del Movimiento 19 de Abril de haber provocado el incendio, además acusó a integrantes del Cenidh de manipular a los sobrevivientes y testigos para que estos inculparan a policías y los paramilitares.

Pero la realidad era otra. El régimen hizo su montaje recurriendo nuevamente a las artimañas, llegando incluso a coaccionar a los sobrevivientes de la masacre para que cambiaran su versión de los hechos.

Janeth Velásquez, una de las sobrevivientes, denunció el crimen inculpando a las fuerzas policiales y paramilitares, sin embargo, tiempo después cambió su versión ante medios oficialistas por una totalmente opuesta.

Asimismo ocurrió con Francisco Javier Pavón y Maribel de los Ángeles Velásquez, también sobrevivientes del siniestro. Ambos habían relatado públicamente con dolor e indignación cómo policías y paramilitares prendieron fuego a su casa con toda la familia dentro. No obstante, meses después, aparecieron en videos grabados por la policía orteguista, culpando del crimen a personas que se manifestaban contra el régimen.

Posteriormente trascendió que las personas sobrevivientes fueron interrogadas hasta la saciedad, amenazados y hasta hubo ofrecimientos de beneficios económicos para que cambiaran su testimonio.

No obstante, pese a toda la parafernalia accionada por la dictadura para distorsionar la realidad, la verdad terminó saliendo a luz nuevamente. Así quedó constatado en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en diciembre de 2018, en dicho informe se demostró con evidencias contundentes que la responsabilidad del atroz crimen fue del régimen, sus fuerzas de seguridad y sus grupos de choque.

La cruel deshumanización del dolor

A Gonzalo Carrión, quien en ese momento pertenecía al Cenidh y dio acompañamiento a las personas sobrevivientes, el régimen lo acusó de manipularlas para que falsearan sus testimonios y acusaran a la policía y los grupos paraestatales.

El activista calificó la masacre como uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces cometidos por la dictadura de Ortega y Murillo, “en este operaron paramilitares con la cobertura y protagonismo, no cómplice lejano, sino activo de las fuerzas del Estado de Nicaragua” recordó.

Seis meses después de ocurrido el crimen, la policía dio como esclarecido el caso y acusó a Carrión de manipular a testigos. “En el caso personal me señalan, me hacen imputaciones delictivas” indicó.

No obstante a su criterio una prueba contundente es la viva voz de Janeth Velásquez, una de las sobrevivientes, quien la misma mañana del crimen, en medio de su dolor y consternación hizo una breve transmisión en redes sociales lamentando la muerte de su familia y acusando al régimen.

“Ella como sobreviviente de esa masacre condena el crimen con llanto, incluso maldice a la pareja (de dictadores), y a sus descendientes” recuerda Carrión, a la vez que agrega que “ella con su corazón cargado de dolor nos pone en conocimiento de lo que fue ese crimen y lo dice claramente porque lo vivió y los vio. Entonces, obviamente, nadie manipula ahí”.

La llegada al sitio del crimen

El abogado defensor de derechos humanos recuerda que despertándose esa mañana conoce la noticia y decide trasladarse al lugar junto a otros colegas. “Cuando escucho la noticia, el grito aterrador, de dolor, de esa mujer sobreviviente perdiendo a sus padres, a sus sobrinos, a su hermano, eso me levanta, eran tiempos que ni dormíamos bien. Ese sábado 16 de junio, yo no lo olvido” refiere Carrión.

El defensor relata que en ese momento le comunicó a su esposa que iría al lugar y se coordinó con dos colegas más para movilizarse. Sin embargo dado el contexto de caos que se vivía en Managua, les tomó horas llegar al Carlos Marx. “Duró tiempo para que el vehículo hiciera el recorrido y nos fuera a buscar, con el temor obvio de zona influenciada por el operativo paramilitar y policial fuimos al lugar. Yo quería estar más antes, pero llegamos horas después” asegura.

Recuerda que cuando llegaron aún había mucha gente y varios testigos les relataron los acontecimientos. “Recuerdo que incluso yo pedí a los periodistas que las personas que hablaran lo hicieran dando la espalda.”

Aquella mañana fatídica testigos relataron cómo policías y paramilitares, previo a la quema de la casa habían pasado matando a un joven en las inmediaciones de la rotonda La Virgen. Testigos aseguraron que en el frenesí escucharon decir “vamos por la casa”, minutos después el inmueble ardía.

“Entonces, yo condené los hechos estando en el lugar, era lo menos que podía hacer” afirma Carrión. Asimismo asegura que haber repudiado el crimen en el mismo lugar que ocurrió, fue lo que provocó que seis meses después y una semana antes de que cerraran el Cenidh, la Policía lo implicara como distorsionador de los hechos.

En efecto, el 19 de diciembre, la policía orteguista a través de un montaje mediático dio por esclarecido el caso presentando como implicados y vestidos de azul, a varios jóvenes del Movimiento 19 de abril y acusando a Carrión.

El defensor de derechos humanos recuerda que el comisionado Luis Pérez Oliva, jefe del viejo Chipote, (actualmente retirado) afirmó que “al lugar de los hechos llegó de inmediato un sujeto llamado Gonzalo Carrión” y que este se dio a la tarea de tergiversar los acontecimientos para incriminar a la dictadura. “Yo no llegué de inmediato y tampoco cambié los hechos, ¿Cuáles hechos? ¿Los hechos ahí están?” dice Carrión con evidente indignación.

La nota de prensa emitida por el brazo represor de la dictadura el 19 de diciembre de 2018, en la que da por aclarado los acontecimientos del barrio Carlos Marx que cobraron la vida de 6 personas, refiere que al lugar se hicieron presentes “inmediatamente después de los crímenes, Gonzalo Carrión y otros integrantes del CENIDH, brindaron a medios de comunicación, declaraciones falsas y sin ningún fundamento”. No obstante, tal acusación cayó por su propio peso tras la reconstrucción de los hechos con evidencias concretas hecha por organismos de derechos humanos.

Carrión relata que posterior a la acusación de la institución policial, varios de sus colegas se vieron forzados a exiliarse. “Yo lo hice como 10 días después, entonces esa es la historia, por eso estoy acá” afirma.

Caso 3: El asesinato de los hijos de la campesina Elea Valle

En los años previos al estallido social de 2018, cuando la presión generada por el hartazgo de la deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya hacía ebullición, el Ejército se dio a la tarea de perseguir y neutralizar en las profundidades de las montañas de Nicaragua a grupos armados irregulares que pretendían enfrentarse a la tiranía.

Entre 2011 y 2017, tropas del Ejército lograron eliminar a varios comandos irregulares, la mayoría integrados por desmovilizados de la antigua contra, campesinos y también exmiembros del mismo Ejército que decidieron rearmarse para luchar por la libertad de Nicaragua. En las refriegas la institución castrense aniquiló a una treintena de hombres alzados en armas.

Cabe resaltar que el Ejército nunca reconoció a estos grupos irregulares como tales, los cuales resurgieron por motivaciones políticas. La institución armada siempre insistió en calificarlos como grupos delincuenciales dedicados al tráfico de drogas, el abigeato, la extorsión, el robo y el secuestro, entre otros delitos.

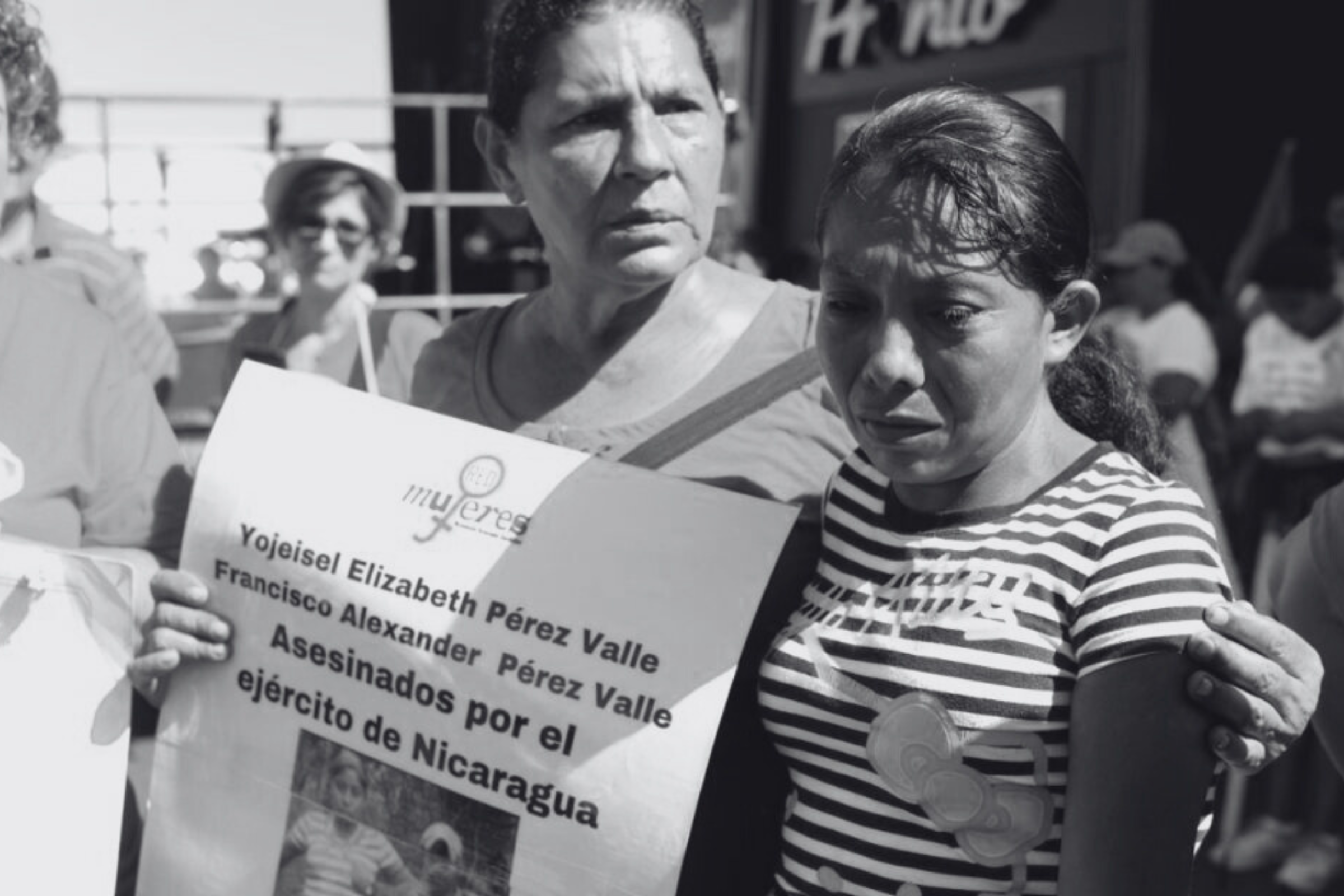

En el afán de perseguirlos y eliminarlos a toda costa, el Ejército desplegó operativos militares que se tradujeron en una cacería indiscriminada que el 12 de noviembre de 2017, terminó alcanzando a dos niños campesinos y a su padre. Francisco Alexander Pérez Valle, de 12 años y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle de 16, fueron torturados y asesinados por efectivos del Ejército junto a su padre Francisco Pérez y tres personas más.

La masacre ocurrió en la comunidad San Pablo, en la microrregión IV del municipio La Cruz de Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Este otro crimen no solo quedó en la impunidad, sino que puso en peligro también la vida de doña Elea Valle Aguilar, madre de los menores y esposa de Francisco, quien pese a haber sido beneficiada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con medidas cautelares, se vio obligada a exiliarse junto a sus otros tres hijos, luego de recibir amenazas y ser perseguida por denunciar el hecho y por su persistencia en la demanda de justicia por el asesinato de su familia.

El Ejército reconoció la muerte de las seis personas, incluyendo los hijos y esposo de doña Elea, pero dijo que los decesos fueron el resultado de un enfrentamiento entre una banda delincuencial y tropas del Sexto Comando Militar Regional (SCMR). Además, justificó los hechos bajo el argumento que estos fueron parte de un operativo realizado en el marco del llamado “Plan de Seguridad en el Campo” el que se ejecutó como respuesta a denuncias de pobladores de la zona sobre la presencia de un grupo delincuencial armado que se había convertido en el azote de las comunidades aledañas.

En su versión de los acontecimientos, la institución castrense aseguró que el grupo de personas asesinadas, había respondido con disparos a los efectivos militares cuando estos les dieron la orden de detenerse, por lo que estos se vieron obligados a abrir fuego contra ellos.

Contrario a la versión del Ejército, el relato de cómo se dieron los asesinatos, recabado por el Cenidh refiere que, “el Ejército los sorprendió (a las víctimas) a las cinco de la mañana de ese domingo cuando aún estaban durmiendo a la orilla del río 22, en una montaña y ahí fueron asesinados”. Dicho relato está documentado en la solicitud de medidas cautelares a favor de Elea y sus hijos sobrevivientes, que hizo el CENIDH a la CIDH.

Nunca recuperó los cuerpos de sus hijos

Otro factor que aumentó el suplicio de doña Elea fue el hecho de que ni el Ejército ni la Policía, respondieron a su demanda de recuperar los cuerpos de sus vástagos para darles cristiana sepultura. Sus hijos fueron sepultados en una fosa común junto a las otras personas asesinadas.

La campesina emprendió, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, una persistente campaña para que les fueran entregados los cuerpos y poder despedirlos con una ceremonia religiosa y enterrarlos en el cementerio de su comunidad. Sin embargo, las instituciones armadas nunca atendieron su demanda.

Después de 2018 el Ejército quedó en evidencia

La mojigatería del general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, quien siempre procuró vender a la institución armada como neutral, pese a su incondicional complicidad y obediencia hacia la dictadura, se desplomó tras los acontecimientos de abril de 2018.

Carrión hace hincapié en que, pese a la confabulación del Ejército en la comisión de crímenes contra campesinos e indígenas en las montañas de Nicaragua, antes de 2018, este actuaba con celo para proteger su reputación. Sin embargo, a raíz del estallido social de 2018, se han podido identificar con más facilidad patrones represivos por la beligerancia de la institución armada y su protagonismo más evidente en las acciones de neutralización de las expresiones de protesta.

“Insisto en esto porque hay un antes y un después de 2018, en relación a la credibilidad del Ejército” refiere Carrión a la vez que aclara que no era que este no cometía crímenes de lesa humanidad, sino que manejaban la información de manera estratégica para cuidar su reputación, pero este era responsable de torturas y ejecuciones en el campo. Una prueba más reciente de ello es el asesinato de los hijos de Elea Valle en 2017.

“Cuando nosotros investigábamos y recibíamos denuncias, por ejemplo sobre tortura, se nos cuestionaba de estar exagerando y que en Nicaragua no había eso. Cuando nosotros denunciábamos ejecuciones en el campo, algunos sectores nos cuestionaban como que nos lo estábamos inventando” recuerda el activista.

El defensor de derechos humanos reitera que “todas esas cosas se hicieron realidad de forma más visible a partir de abril de 2018, pero ya venían torturando, ya venían matando a gente en el campo (…) El tema de tener todo un sistema de tortura, hoy lo identificamos más plenamente, las ejecuciones arbitrarias, hoy las identificamos como patrones” afirmó.

Los falaces “operativos combinados”

Carrión hizo referencia a cómo, desde antes de 2018, el Ejército montaba operativos exitosos en la montaña para neutralizar a grupos de rearmados, lo que informaba constantemente en sus notas de prensa, pero nunca daba parte respecto al desarme de los colonos que invadían tierras indígenas.

En esa misma línea aludió también a lo que las dos instituciones armadas llamaron “operativos combinados” los que ejecutaban con éxito contra los alzados en armas. Pero cuando los indígenas les reclamaban sobre por qué no desarmaban a los colonos invasores, la respuesta de la institución castrense era que “no somos policías, ese es un asunto de la policía”, pese a que las dos instituciones emitían informes sobre los operativos combinados.

“Si nos vamos a la parte del Caribe, en el Caribe desde hace años se había creado un batallón ecológico que daba parte anualmente de los exitosos operativos, ¿Y por qué nunca ha dado parte como ha desarmado a los invasores?” cuestionó Carrión a la vez que añadió que ambas instituciones estaban matando conjuntamente a los alzados en armas.

El activista relató que en varias ocasiones se internó en las montañas para recabar denuncias y testimonios de estos hechos: “Yo anduve con colegas del Cenidh en las profundidades del país para ir a conocer a sobrevivientes de personas que habían sido ejecutadas”. De acuerdo a su relato, al retornar elaboraban informes de lo recabado, los que eran enviados a las jefaturas de la Policía y el Ejército.

“Nosotros les mandábamos comunicaciones cuando recibíamos testimonios que en tales lugares había matado a una persona (…) el Cenidh tenía excelentes relaciones con el Ejército” aseguró.

No obstante, confesó que esas buenas relaciones llegaron a su fin, luego que la organización defensora de derechos humanos realizó una investigación sobre la incursión de efectivos militares a una finca llamada “El Encanto” ubicada en el municipio de la Cruz de Río Grande, Costa Caribe sur. El operativo militar dejó como resultado el asesinato de tres campesinos.

“Yo personalmente fui con unos colegas del Cenidh, y cuando damos a conocer la verdad, pues, hasta ahí llego el encanto de la relación que teníamos con el Ejército” afirmó Carrión.

De igual forma aseguró que solo meses atrás, el Estado Mayor de la institución armada los recibía como ilustres visitantes y les llamaba doctores, “después de dar a conocer la investigación de El Encanto, ya no éramos los ilustres, ya éramos los defensores de delincuentes, qué es la forma de descalificar al movimiento de defensores y defensoras a y al periodismo independiente”.

El 21 de mayo de 2008, efectivos del Ejército, acribillaron a tres campesinos durante un operativo en la finca “El Encanto”, ubicada en el municipio de la Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur. La institución armada argumentó que se trató de un enfrentamiento entre tropas combinadas de la Policía y el Ejército con una supuesta banda de delincuentes. El Cenidh realizó una investigación in situ y determinó que las personas asesinadas no eran delincuentes sino trabajadores de la finca y concluyó que los militares hicieron uso de fuerza extrema e irracional durante el asalto. El Cenidh calificó los hechos como ejecuciones sumarias, con las que se privó la vida de los campesinos José Miguel Salazar, Santos Reyes y Marvin López.

Caso 4: La masacre del cerro Kiwakumbaih

El cerro Kiwakumbaih es un promontorio montañoso con entrañas auríferas asentado sobre estepas, rodeado de llanos y bordeado por afluentes del Río Waspuk. En este, indígenas mayagnas y miskitos realizan labores agrícolas, así como de caza y pesca, y más recientemente labores de extracción artesanal de oro para subsistir.

El Kiwakumbaih pertenece al territorio mayangna Sauni As, ubicado en la Reserva de Biosfera de Bosawás, en la región del Caribe norte de Nicaragua.

Hasta ahí llegó un grupo de cerca de 40 colonos o invasores fuertemente armados la tarde del 23 de agosto de 2021, quienes sin mediar palabras empezaron a disparar indiscriminadamente contra las personas indígenas que ahí se encontraban laborando.

Como resultado del ataque aquella fatídica tarde, quedaron tendidos sobre la tierra al menos 11 cuerpos sin vida. La letal emboscada fue una masacre más contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe, como las que han venido ocurriendo durante la última década bajo total impunidad porque los invasores gozan de la complicidad del Estado.

De acuerdo al relato recogido en la resolución presentada por la CIDH ante la Corte IDH a solicitud de los representantes de los indígenas acusados de la masacre, el cerro Kiwakumbaih “es de uso común entre las diferentes comunidades que integran el territorio, así como de pobladores de otras comunidades miskitas que actualmente viven en situación de desplazamiento forzado”. El texto agrega que “tradicionalmente, el cerro ha sido utilizado para sus actividades de subsistencia como es la caza, la pesca, la construcción de sus canoas y, recientemente, la minería artesanal”.

El relato de los sobrevivientes vs. la versión del régimen

Sobrevivientes de la masacre identificaron al cabecilla de los atacantes como Isabel Meneses, alias “Chavelo”, así mismo relataron que los invasores eran “colonos” o personas no indígenas que hablaban español.

No obstante, nuevamente la dictadura a través de la Policía Nacional construyó su propia versión de los hechos recurriendo a la mentira, el chantaje, las amenazas y la intimidación contra personas sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas, con el fin de inculpar a los mismos indígenas y dejar en la impunidad a los verdaderos hechores.

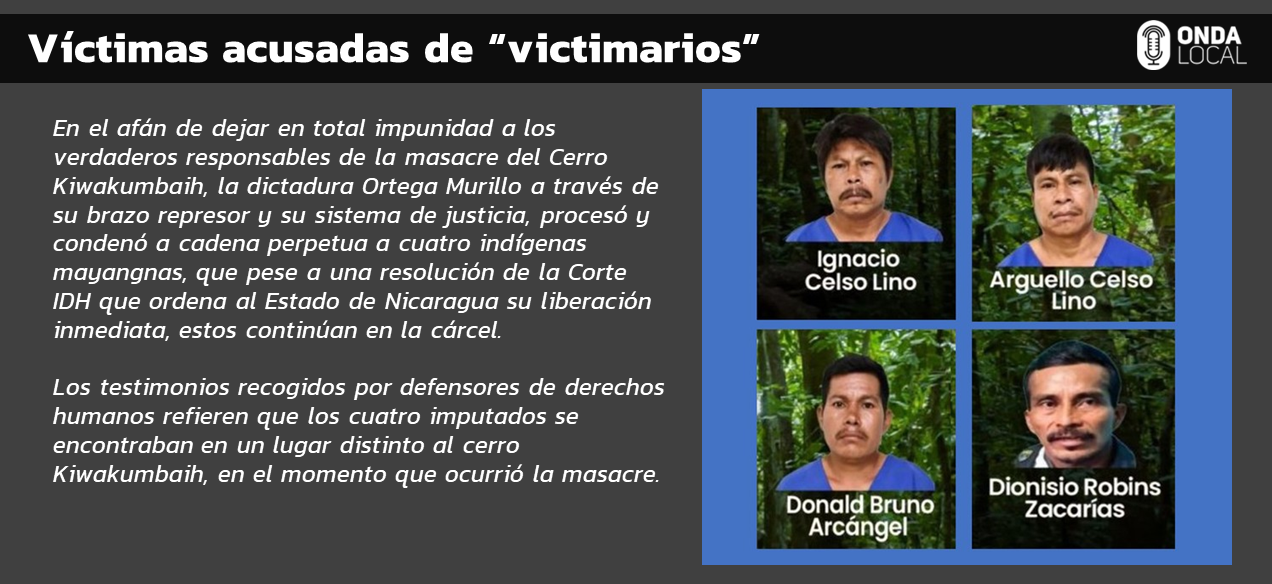

Como consecuencia el brazo represor del régimen capturó a cuatro indígenas mayangnas: Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Arguello Celso Lino e Ignacio Celso Lino. Los cuatro fueron imputados como los autores intelectuales y materiales de la masacre, pese a que, de acuerdo al relato recogido por defensores de derechos humanos, todos ellos se encontraban en un lugar distinto al cerro Kiwakumbaih, en el momento que ocurrió la masacre.

Los cuatro indígenas mayangnas fueron posteriormente procesados y condenados a cadena perpetua en un juicio lleno de irregularidades. La Policía también acusó a otros diez indígenas de participar en los hechos violentos, de los cuales capturó a otros cuatro a quienes acusó además de tenencia ilegal de armas, asesinatos, violaciones y secuestros.

El informe proporcionado a la CIDH en la solicitud de medidas cautelares refiere que el 30 de agosto de 2021, oficiales de la Policía que llegaron a Bonanza desde Managua, citaron a una hermana de una de las personas asesinadas, la que fue llevada a una oficina “donde habría sido objeto de intimidación para que formulara su denuncia en contra de otros indígenas mayangnas, a efecto de que los señalara como autores de la masacre” dice el texto del relato.

Despojo y criminalización: el doble suplicio de los pueblos indígenas

En relación al sufrimiento que viven las poblaciones indígenas de la Costa Caribe, Gonzalo Carrión indicó que a lo largo de sus más de 30 años como defensor de derechos humanos, tuvo la oportunidad junto a sus colegas, de visitar in situ varias comunidades indígenas que eran víctimas del despojo de sus tierras, del desplazamiento forzado y de asesinatos por parte de terceros invasores.

En ese sentido dijo que es importante remarcar que las masacres y otros crímines de lesa humanidad, no son algo que surgió a partir de 2018, sino que hay una historia oscura desde mucho tiempo atrás.

“Antes de las masacres que se han cometido a partir de 2018, ya estaban pasando cosas similares con los indígenas y con los campesinos. A las poblaciones indígenas les vienen reduciendo sus espacios desde hace décadas, le han venido ocupando sus tierras, son decenas de indígenas los que han sido asesinados” aseveró.

También mencionó que en ese accionar criminal, los invasores protegidos por el régimen, además de obligar al desplazamiento, comenten abusos y violencia sexual contra mujeres indígenas, y luego, cuando las autoridades logran, entre comillas, presentar casos esclarecidos, los presentan como disputas o problemas de tierra entre los mismos indígenas eximiendo así a los grupos criminales que continúan operando con impunidad en la zona, tal como ocurrió con la masacre del cerro Kiwakumbaih.

“Son personas ajenas a la vida comunitaria, a las tradiciones históricas de esos pueblos y la mayoría colonos con el amparo de la gente del poder. El asunto no tiene que ver con el simple tema de que este lote me gustó, no, son tierras incluso que tienen riquezas, concentración de minerales, por eso estamos viendo en el contexto de las ocupaciones e invasiones, a colonos protegidos por las fuerzas armadas del país, la Policía y el Ejército”. Gonzalo Carrión, defensor de Derechos Humanos

Carrión también aseveró que los invasores de tierras indígenas actúan en la práctica como paramilitares, acuerpados por las fuerzas armadas oficiales que les permiten que se movilicen con libertad hasta con fusiles de guerra, mientras a los indígenas los despojan de sus armas de cacería.

“Al (indígena) que le encuentran un arma, lo echan preso y lo acusan de tenencia de arma y a ellos (los colonos), a los que operan impunemente, que son por docenas, no solo con escopetas, revólveres y pistolas, lo hacen con fusiles también, ¿quiénes son esos?, son los que actúan al amparo del Ejército para adueñarse de esos territorios” argumentó haciendo alusión a la vez a cómo defensores de los pueblos indígenas y ambientalistas han venido documentando y denunciando de forma especializada estos crímenes.

Una ruta hacia la justicia llena de obstáculos

Para los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, demandar su derecho a la justicia conlleva atravesar un camino escabroso. Y esa es una estrategia del régimen a favor de la impunidad de los culpables de los crímenes que se comenten contra estos pueblos.

Los obstáculos no son pocos y quienes buscan justicia atraviesan todo un martirio, generalmente sin tener éxito porque los procesos se estancan, se distorsionan a favor de los criminales o los casos se archivan y pasando a dormir el sueño de los justos.

Pero cuando se logra “acceso a la justicia”, las barreras se extienden, empezando porque los procesos judiciales de crímenes como la masacre del cerro Kiwakumbaih, ocurrido en las profundidades de las montañas de Bosawás, deben realizarse en Managua por tratarse de delitos “de trascendencia nacional”. Así calificó este caso el régimen a conveniencia amparándose en una reforma al Código Penal y otras leyes, estatuida en la Ley 952.

La Ley 952, o “Ley de Reforma a la Ley 641, Código Penal de Nicaragua, a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres y reformas a la Ley 641, Código Penal y la Ley 406, Código Procesal Penal de Nicaragua, establece que los delitos de trascendencia social y nacional deben ser enjuiciados en Managua. El artículo 22 de dicha ley, referido a la competencia territorial de los tribunales, establece en su último párrafo que "Cuando se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional, así como aquellos en el que exista una pluralidad de afectados, imputados o conductas, será competente la autoridad judicial de la capital de la República".

Una jurista y activa defensora de derechos humanos, quien solicitó anonimato, señaló que la normativa que establece que los juicos deben ventilarse en Managua, es inconstitucional y atenta contra los derechos de las personas agraviadas.

“Esa ley que han implementado de que todos los juicios van a Managua, a 500 kilómetros del Triángulo Minero, donde está la violencia contra los pueblos indígenas mayangnas y miskitos, es una ley inconstitucional, una ley contra los derechos fundamentales, del debido proceso legal y del derecho internacional de los derechos humanos” refirió.

En la misma línea añadió que las personas tienen derecho a su juez natural, “el juez que está cerca de los hechos para investigar mejor y para que las personas también puedan presentar sus testigos”.

La experta explicó que el principio del juez natural consiste precisamente en que todas las personas deben ser juzgadas cerca de donde se cometió el delito, de igual forma precisó que la decisión de llevar estos juicios hasta Managua bajo el argumento que son casos de interés o importancia nacional, es una flagrante violación al debido proceso. “Esa centralización es una violación al debido proceso legal” insistió.

También resaltó que la problemática se agudiza porque en estos procesos judiciales las personas indígenas, además de la distancia geográfica, se enfrentan a otros obstáculos como la barrera del lenguaje, la barrera cultural y la barrera económica para poderse defender. “No es lo mismo juzgar a una persona en Siuna o Bonanza, cerca de sus territorios, que tener que hacerlo a 500 kilómetros de ahí” reiteró.

“En Nicaragua en general el problema no es la ley, el problema es la falta de implementación de la ley desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y de sus miembros” concluyó la especialista.

Régimen no acata decisión de la Corte IDH

El 13 de abril de 2023 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de los 4 indígenas acusados. Posteriormente, el 27 de junio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDNH), a través de una resolución le exigió al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los cuatro indígenas mayangnas.

Dicha resolución además de ordenar la liberación, exhortó al régimen Ortega Murillo, a “adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”.

Sin embargo, la dictadura ha hecho caso omiso a dicha resolución, pese a que debe acatarla dado que Nicaragua está bajo la jurisdicción de dicho tribunal.

La impunidad de los verdaderos culpables, es lo único que el régimen ha garantizado.

El costo reputacional del desacato

Durante los últimos años y como parte del devenir de su deriva autoritaria, la dictadura Ortega Murillo se ha caracterizado por no acatar las resoluciones, fallos y sentencias emitidos por organismos de derechos humanos y tribunales internacionales pese a que de acuerdo a convenios suscritos y ratificados por Nicaragua deben ser obedecidos por el Estado nicaragüense.

El desacato tiene implícito entre sus trasfondos el fanfarroneo de los dictadores de que son soberanos, tienen el poder absoluto y por tanto pueden hacer lo que les dé la gana con total impunidad. Ese es en parte el mensaje que quieren transmitir. No obstante, tal falacia ni ellos mismos se la creen.

A criterio de la jurista consultada, ellos saben que su régimen no tiene futuro y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas.

“La falta de implementación de las medidas provisionales, así como los fallos de la Corte Interamericana es una medida cortoplacista y miope, ellos saben que su régimen es efímero,” advierte la experta. En el mismo sentido agregó que la dictadura Ortega Murillo no está apostando a una carrera larga hacia el futuro, sino que se concentra resolver todas las cosas en el corto plazo.

La experta añadió que el no acatar las resoluciones les ha hecho pagar un alto precio reputacional. “Su reputación es de violadores de derechos humanos. Antes se podía decir que había poco respeto a los derechos humanos; pero actualmente pues hasta son considerados perpetradores de crímenes de lesa humanidad” remarcó.

“Son delincuentes internacionales”

Siempre en relación al desacato la jurista opinó que la dictadura Ortega Murillo, “es un régimen violador de derechos humanos, que no respeta sus propios convenios y tratados internacionales que en base a su propia soberanía ha suscrito”.

Señaló que nadie obligó a Nicaragua a formar parte de la Convención Americana y comprometerse a cumplir todas las sentencias y mandatos de la Corte Interamericana. Sin embargo, no las cumplen. “En ese sentido son delincuentes internacionales” subrayó.

UNA HUIDA HACIA DELANTE. “La dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha emprendido una huida hacia adelante, porque parece que ya no tienen nada que perder y por eso se mantienen en esa situación de desprestigio internacional”. Jurista y defensora de derechos humanos entrevistada por Onda Local.

Caso 5: La masacre del Día de las Madres

En el contexto de las protestas que iniciaron en abril de 2018, y tras registrarse las primeras víctimas mortales de la represión Estatal, diversos sectores de oposición se unieron a la recién creada Asociación Madres de Abril (AMA), para organizar una marcha el 30 de mayo, el Día de las Madres Nicaragüenses.

La marcha denominada “La madre de todas las marchas”, fue convocada en solidaridad con las madres cuyos hijos fueron asesinados por la dictadura durante las primeras semanas de las protestas.

Fue la manifestación más multitudinaria realizada en Nicaragua en el contexto de las protestas cívicas. Según estimaciones de sectores de oposición más de medio millón de personas participaron. Pero también fue una de las más sangrientas.

Las personas manifestantes que encabezaban la kilométrica marcha que se extendía desde la rotonda Jean Paul Genie en carretera a Masaya, hasta las inmediaciones de la avenida universitaria, fueron atacadas por policías y paramilitares que se apostaron entre las inmediaciones de la Universidad Nacional de ingeniería (UNI) y el Estadio Nacional Denis Martínez. Las investigaciones posteriores, hechas por organismos de derechos humanos determinaron que incluso hubo francotiradores ubicados en el techo del estadio, quienes desde ahí dispararon contra la multitud con fusiles Dragunov.

Como resultado la cifra de víctimas fatales ascendió a 19, entre quienes fueron asesinados en Managua y quienes fueron blanco de las balas en otras ciudades del país donde se realizaron manifestaciones masivas en paralelo, principalmente en Chinandega, Estelí y Masaya. El vil ataque dejó además más de 200 personas heridas.

La masacre no fue mayor porque ante el pánico y el caos que ocasionaron los disparos, unas 5 mil personas se refugiaron en la hoy confiscada Universidad Centroamericana, que abrió sus portones evitando así un baño de sangre de grandes proporciones.

En Managua, mientras los muertos caían en la avenida universitaria, simpatizantes del régimen se concentraban en la Avenida Bolívar, a unos dos kilómetros del lugar de la matanza. Ahí llegó Daniel Ortega a hablar de paz a la vez que sentenciaba que no se iría del poder. Mientras tanto sus matones hacían de las suyas.

Los criminales de aquel fatídico Día de las Madres también continúan gozando de impunidad. Una vez más el régimen, a través de la policía orteguista, tergiversó los hechos a conveniencia pese a las claras evidencias registradas en fotos y videos.

La descabellada nota de presa emitida por el brazo represor refería que “grupos delincuenciales agredieron con armas de fuego y morteros a personas que participaban en Cantata en homenaje a madres nicaragüenses y fuerzas policiales que realizaban labores de seguridad y orden público.” La cantata a la que se refiere es la concentración convocada por el oficialismo a casi dos kilómetros de distancia de donde se dio la masacre.

La versión de la dictadura sobre los acontecimientos también afirma que la violencia fue desatada por "grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas", tratando de lavarse así, una vez más, pero sin éxito, las manos ensangrentadas.

Represión se ejecutaba luego de trabajo de inteligencia del Ejército

De acuerdo al activista el protagonismo del Ejército a lo largo del proceso de consolidación del autoritarismo, fue fundamental para el régimen. Recordó que en el marco de las protestas de 2018, el cuerpo armado estaba a cargo de las acciones de inteligencia para vigilar y conocer los planes de las personas opositoras que después eran reprimidas. “El Ejército rectoreaba las políticas de información, hacía el trabajo de inteligencia” afirma Carrión.

El activista asegura que el Ejército desempeñó un rol fundamental para que la represión y las operaciones armadas contra manifestantes fueran ejecutadas. “La operación limpieza, por ejemplo, que se ejecutó para neutralizar las legítimas protestas, y en el máximo de presión, eliminar personas; no se podía hacer sin recabar previamente información de inteligencia, y eso lo hacía el Ejército”, remarcó.

Además enfatizó en que ese ha sido un trabajo que ha venido realizando la institución castrense desde años antes del 2018, amparado en la Ley de Seguridad Soberana (Ley 919), promulgada en 2015, la que le da atribuciones para coordinar labores de inteligencia bajo el argumento de garantizar la seguridad soberana.

La Ley 919 establece la creación del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, adscrito a la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, esta entidad, de acuerdo al Código de Organización, Jurisdicción Y Previsión Social Militar (Ley 181), “es el único órgano especializado de información estratégica de Estado.” La Ley 919, define la información como “un conjunto de datos que generan un conocimiento específico, parcial e inequívoco (…) que será utilizada como insumo de inteligencia, para prevenir y descubrir los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, contribuyendo a la persecución y proceso de los implicados en acciones delictivas”.

Lo anterior sin duda constituye una evidencia más de la complicidad y responsabilidad del Ejército en la ejecución de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Estado de Nicaragua.

Conciencia ciudadana sin precedentes

Carrión asegura que en la medida que fue creciendo la concentración de poder, creció el abuso, pero también creció la reacción de la población, “nosotros fuimos conociendo las historias porque las víctimas no callaron, nunca callaron y también lo dieron a conocer a través de ustedes los medios de comunicación” rememoró.

En la misma línea dijo en retrospectiva que ni después del derrocamiento de Somoza, ni luego del fin de la primera etapa de la dictadura sandinistas de los 80, derrotada por la vía cívica en 1990, hubo procesos de transición apuntando a la justicia.

“En esos momentos de transiciones violentas y difíciles, no hemos tenido una aproximación a la verdadera justicia. En los 90 por ejemplo, se sacrificó la justicia en nombre de la paz y la reconciliación, y no fue posible conocer plenamente la verdad” rememoró.

Añadió que cuando se acabó formalmente la guerra en el 90, los dos protagonistas llegaron a un entendimiento y le pusieron sello a los desmanes con amnistía, “cuando hay amnistía es borrón y cuenta nueva” acotó. Lo anterior provocó que los crímenes quedaran impunes y en el olvido, y las víctimas no pudieron seguir demandando justicia.

Sin embargo, reconoció que en sus más de tres décadas de trayectoria como defensor, jamás vio un nivel de conciencia por los derechos humanos como ahora, aclaró que esa conciencia no es sobre los instrumentos ni las organizaciones, sino con los mismos derechos de las personas como tales.

“Nunca como ahora, ha habido un nivel de apropiación de la gente, no solo de conocimiento sino de demostración práctica de la defensa de los derechos humanos, los propios y los de los demás. Eso es una ventaja con relación a los otros tiempos; antes se nos decía, 'ya pasá la hoja', 'ya borremos eso', 'no recordés eso'” describió.

Advirtió sin embargo, que tampoco, nunca como ahora, se había visto una violencia tan generalizada de parte del Estado contra la población. Pero ahora la diferencia está en que la gente no deja de hablar de su historia y de sus víctimas, del derecho a conocer la verdad, con la variante de que actualmente existe un estado de terror sin estar en guerra.

“Hay un estado de terror que ha provocado un éxodo sin precedentes en Nicaragua, pero la gente sigue construyendo memoria, porque la memoria no es solamente para no olvidar, sino que está asociada con conocer la verdad de los hechos y poder tener la posibilidad de acceso a la justicia”.

Afirmó que la ocultación de la verdad ha sido una constante en la historia de Nicaragua, “siempre se le ha echado tierra a la verdad; se ha buscado como ocultarla en lo más hondo, poniéndole lapidas pesadas,” todo como parte del sistema de impunidad.

Carrión también advirtió que el sistema de la impunidad imperante usa todos los mecanismos para que no se conozca la verdad, “por eso en Nicaragua ni ellos mismos (los dictadores) han construido ni un solo memorial dedicado a las víctimas de la guerra” manifestó a la vez agregó que no lo hacen “porque eso remueve historias en las que también ellos fueron protagonistas para bien y para mal. Por eso no se habla de cuantos muertos tuvo el Ejército en la guerra, cuantos jóvenes murieron (…), no se atreven hablar de la memoria”.

Finalmente añadió que conocer la verdad es vital. “Cuando una víctima conoce la verdad de cómo fue que mataron a su ser querido, porqué, quién lo hizo, quién lo ordenó; ahí se da un proceso de recuperación”.

Aislamiento internacional: otra táctica asociada a la impunidad

La abogada consultada por Onda Local manifestó que acciones como la salida del régimen de la OEA, la expulsión de la CIDH, el hecho de no dejar entrar a Nicaragua al Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU, o la más reciente decisión de abandonar la Corte Centroamericana de Justicia, obedecen a un interés de aislarse para evadir la veeduría internacional.

“Quieren aislarse para que ningún organismo internacional pueda supervisar sus acciones y tener al pueblo de Nicaragua bajo mayor indefensión” aseveró a la vez que agregó que esa es la razón por la que abandonan todas estas instancias, y por eso también critican al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “El interés de la dictadura en general es no tener críticos,” puntualizó.

La especialista recordó que recientemente el régimen decidió también abandonar la OIT; sin embargo, tal como sucedió con la OEA, tendrá que esperar dos años para que se haga efectiva su salida.

En la misma vía aludió al proceso investigativo que lleva al OIT y al juicio que se lleva desde Argentina: “hay investigaciones en su contra, en la OIT esos casos ya se iniciaron y van a llegar a su culminación, tal como también ocurre con el juicio que se lleva en Argentina contra ellos como responsables de crímenes de lesa humanidad”.

La fuente reiteró que lo que la dictadura busca es que ningún sistema internacional los alcance y poder seguir actuando en contra del pueblo de Nicaragua sin testigos, sin investigaciones, sin pronunciamiento, pero eso es imposible hoy en día.

Asimismo, recordó que están circulados a través de la Interpol, lo que significa que podrían ser apresados en cualquier país donde ellos vayan.

“La esperanza construye resistencia”

En relación a la larga espera de una justicia que parece nunca llegar, Carrión considera que “muchísima gente nos da lección de que la esperanza, no solo es una esperanza como algo por allá, sino que construye día a día una resistencia increíble.”

A su criterio esa resistencia se manifiesta en la gente que en medio del asedio y la represión no opta por salir del país. “Conozco cantidades de personas que tienen que reportarse a cada rato al control policial y resistirse a abandonar el país, es una expresión de resistencia. Gente que no desmaya”.

Asimismo añadió que el sufrimiento que vive la población no apaga la luz de la esperanza, ni la aspiración legítima de justicia. “La lucha de nuestro pueblo persiste en medio del estado de terror (…), la gran mayoría del pueblo nicaragüense ha sido ofendida en su proyecto de vida y esa lucecita ahí está. Esta ese deseo de ser libre y conocer plenamente la verdad, para vivir sin miedo en Nicaragua, es una lucecita que está ahí, no se apaga”.

Tarde o temprano tendrán que rendir cuentas

Nada es para siempre y la impunidad de la que hoy están revestidos Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces, tendrá que llegar a su final algún día.

En ese sentido la especialista advirtió que es importante señalar que, pese a que el régimen no cumpla con las sentencias como las de la Corte Interamericana, “la corte no cierra el caso hasta que se haya dado pleno cumplimiento (…) algún día va a haber otro gobierno y esas sentencias se van a tener que cumplir porque son de ineludible cumplimiento” aseguró.

Por tanto, dijo que, aunque parezca lo contrario, todos los esfuerzos y sacrificios de las víctimas y sus representantes por alcanzar la justicia, no han sido en vano.

Por otro lado destacó que el régimen Ortega Murillo, aunque aparente fortaleza con su férreo control del poder, es un régimen que va en franco declive hacia su extinción.

La experta asegura que las víctimas de los diferentes casos expuestos en este trabajo no han perdido su tiempo en sus diligencias por demandar justicia. “Rendirán cuentas, tarde o temprano” remacho.